昇給や昇進は、従業員の関心も高く、やりがいやモチベーション維持につながる重要な仕組みです。しかし経営者や担当者の中には、自社の昇給が妥当なものか判断に悩む人も多いのではないでしょうか。 今回は、昇給の重要性や昇給率の計算方法を解説するとともに、2025年の昇給率の動向や昇給を実施する前に押さえておきたいポイントについて紹介します。

目次

「昇給」とは?定期昇給とベースアップの違い

昇給は、従業員の勤続年数や成績、企業の業績などの変化に応じて行われる、ボーナスを含まない基本給の引き上げのことです。昇給制度は給与規程の中で定められており、判定基準は企業によって異なりますが、 原則として規定の要件をクリアしていれば給与が定期的にアップする仕組みになっています。

一般的に昇給には、「定期昇給」と「ベースアップ(ベア)」の2種類があります。

定期昇給は、個人の勤続年数や成績などを踏まえて給与を見直すことで、年1回または2回(4月・10月など)定期的に行われます。ただし、企業の業績によっては、その年の定期昇給がなくなったり昇給額が変更されたりする場合があり、必ずしも昇給が約束されるわけではありません。また、人事考課や個人の成績を加味するため、査定作業に時間とコストがかかりやすいというデメリットもあります。

一方ベースアップでは、企業の業績などに応じて従業員全体の給与を一律に上げます。企業の収益を従業員へと還元する形になるため、モチベーション維持や生産性の向上が期待できます。ただし、例えば「基本給1%のベースアップ」が決定すると、全従業員の基本給が漏れなく1%上がるため、一般的には賃金に関する法改正や社会状況の変化に応じて適用されます。また、一度ベースアップをすると全従業員の給与水準が高い状態で維持されるため、将来業績が悪化した場合などにリスクとなる可能性もあります。

なお、法的には「昇給を必ず行わなければならない」という規定はありません。しかし、常時10名以上の従業員を雇用する企業には就業規則の作成が義務づけられており、その中に「昇給に関する事項」を必ず記載しなければならないことが定められています。そのため、昇給基準や昇給の方法、基本的な時期(具体的な時期の明示義務はありません)などは「当然示しておくべき事項」と考えられています。

昇給率の設定方法と昇給額の計算方法

一般的に言われる昇給率は、昇給後の賃金が昇給前の給料に比べて何%上がったのかを示す割合を表したものです。

昇給率の算出方法に関する定義は特に定められていませんが、昇給とベースアップの合算になっていることが多く、昇給対象者の見直し前と後の対象となる給与支給項目(基本給や月例給与)を比較して算出する方法が一般的です。

定期昇給が年齢や勤続年数のみで算出される場合は、昇給率は「年齢1歳ごとの定期昇給」(ベースアップが行われる場合は加齢後のベースアップも含む)で計算されます。「役職がつく」「役職が上がる」などの場合は、昇給前の給与と昇給後の役職手当を足した給与を比較して昇給率を算出します。ただし、定期昇給で賃金の減額も行う場合は、昇給率は減給対象者も含む全従業員を対象に算出することを留意しておきましょう。

例えば、昇給率を1.5%とした企業が定期昇給を行うと、入社時の月給が25万円の従業員なら、翌年の基本給は25万3,750円となります。このうち、定期昇給での引き上げが1.2%、ベースアップでの引き上げが0.3%とすると、昇給額の3,750円のうち、定期昇給額が3,000円、ベースアップ額が750円という内訳になります。この昇給率のまま10年勤務した場合、勤続年数ごとの基本給と昇給額は次のようになります。

| 勤続年数 | 基本給 | 昇給額 |

|---|---|---|

| 1年 | 250,000円 | ー |

| 2年 | 253,750円 | 3,750円 |

| 3年 | 257,556円 | 3,806円 |

| 4年 | 261,420円 | 3,863円 |

| 5年 | 265,341円 | 3,921円 |

| 6年 | 269,321円 | 3,980円 |

| 7年 | 273,361円 | 4,040円 |

| 8年 | 277,461円 | 4,100円 |

| 9年 | 281,623円 | 4,162円 |

| 10年 | 285,847円 | 4,224円 |

その他、担当者が把握しておくべき昇給率に、「予想昇給率」※もあります。

予想昇給率は、在籍する従業員の給与が将来どのように上昇するかを把握するためのもので、これにより退職金を前もって見込むことができ、また将来的な予算・賃金計画の策定にも活用できます。従業員が公正な評価を受けられる体制を整備することにも活用でき、報酬の透明性が向上します。

予想昇給率の設定は、2012年に行われた退職金給付会計基準の改定で、給与規程、平均給与の実態分布、過去の昇給実績など「予想される全ての要因」を考慮して算出する方法に改められています。

※予想昇給率はこれまで「予定昇給率」と呼ばれており、2012年の退職金給付会計基準の改正時に呼称が変更されました。

中小企業の平均昇給率は?2024年も上昇傾向

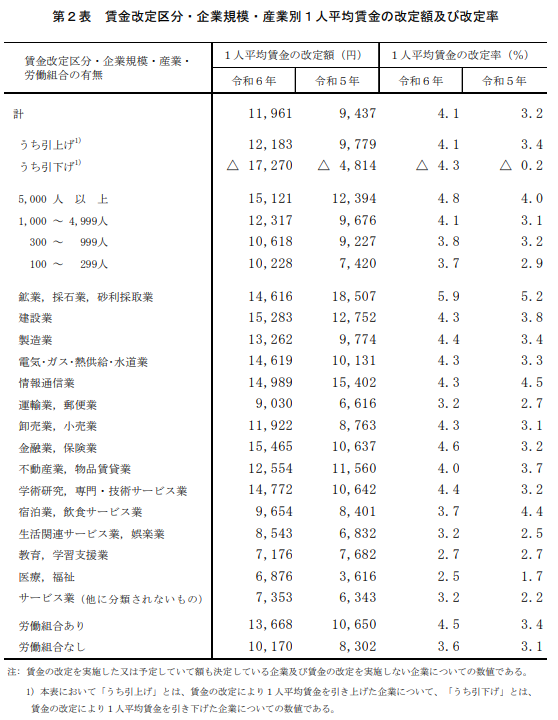

コロナ禍の影響が残っていた2022年の調査では大企業が2.0%、中小企業は1.9%の昇給率と企業規模ではそれほど差がありませんでしたが、令和6年厚生労働省の賃金引き上げ等に関する実態調査を見ると、2024年の改定率は大企業が4.8%、中小企業は3.7%となっており、大企業のほうが中小企業よりも昇給率が高い傾向にあることがうかがえます。

出典:厚生労働省PDF「令和6年賃金引上げ等の実態に関する調査の概況」

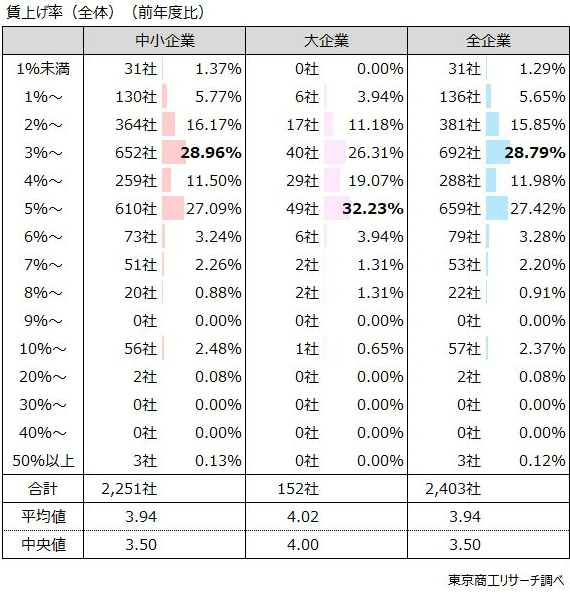

2025年の傾向では、2025年の春闘に参加した労働組合の要求賃上げ率は平均6.09%(2025年4月8日現在・連合調べ)となっており、東京商工リサーチが行った2025年2月「賃上げ」に関するアンケート調査でも、2025年度に賃上げを「実施する」予定の企業(85.2%)が想定している賃上げ率は、大企業が「5%以上6%未満」、中小企業は「3%以上4%未満」がもっとも多くなっています。

出典:株式会社東京商工リサーチ

「中小企業の賃上げ率「6%以上」は9.1% 2025年度の「賃上げ」 は企業の85%が予定」

2025年度に賃上げ予定の企業は85.2%で、2023年度(84.8%)以来の最高値更新が見込まれます。しかし、賃上げを「実施する」が大企業で92.8%と9割を超えたのに対し、中小企業は84.6%で8.2ポイントの差があり、企業規模による格差があります。賃上げ実施のために必要なこととして、大企業、中小企業ともに「値上げ」という回答が7割を占めており、今後も各企業の製品・サービスの価格上昇が予想されるでしょう。

昇給の前にはシミュレーションで適正な昇給率計算を

昇給を行う際には、「その昇給に対する納得感を生み出すこと」が大切です。例えば、昇給が業績好調によるものであれば、従業員にとっても納得しやすく信頼度アップも期待できるでしょう。昇格による昇給も、働く理由やモチベーションアップのきっかけにつながり、パフォーマンスアップによる生産性向上につながりやすくなります。

しかし、人件費が上がると、経営にも少なからず影響が生じます。人件費負担が想定以上にならないようにするためにも、事前に給与の支払総額をシミュレーションしておくことが重要になります。

とはいえ、人事労務の現場では、昇給や賞与をExcelで計算するケースは珍しくありません。Excelで計算している場合、自動化できるマクロはほとんど活用されておらず、担当者が独自に計算式を設定していることが多く見られます。このような状況では、設定した人しか昇給計算を行えず、引き継ぎ後に計算式に何らかの変更が生じると対応できなくなります。

また、そもそも給与計算のシミュレーションを手作業で行うのは、手間と時間がかかり非効率です。適正な改定案を作成するためにも、システムの活用は欠かせないでしょう。

市場には、給与計算シミュレーションができる給与システムや人事管理システムが各ベンダーから提供されています。

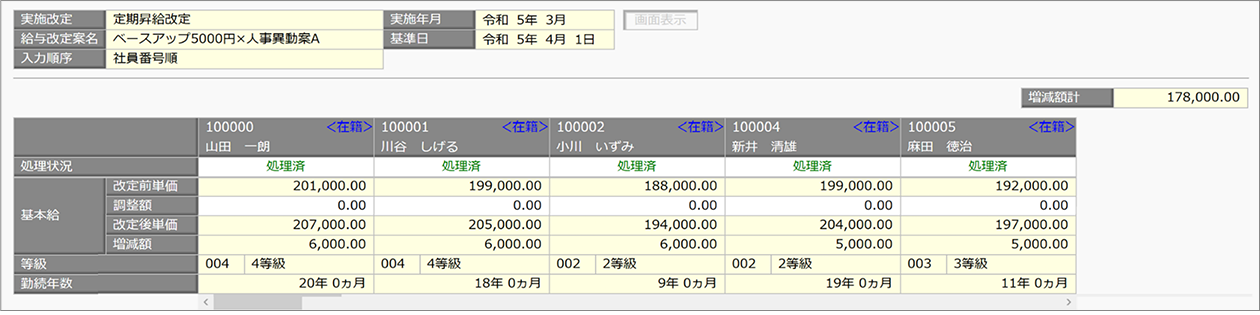

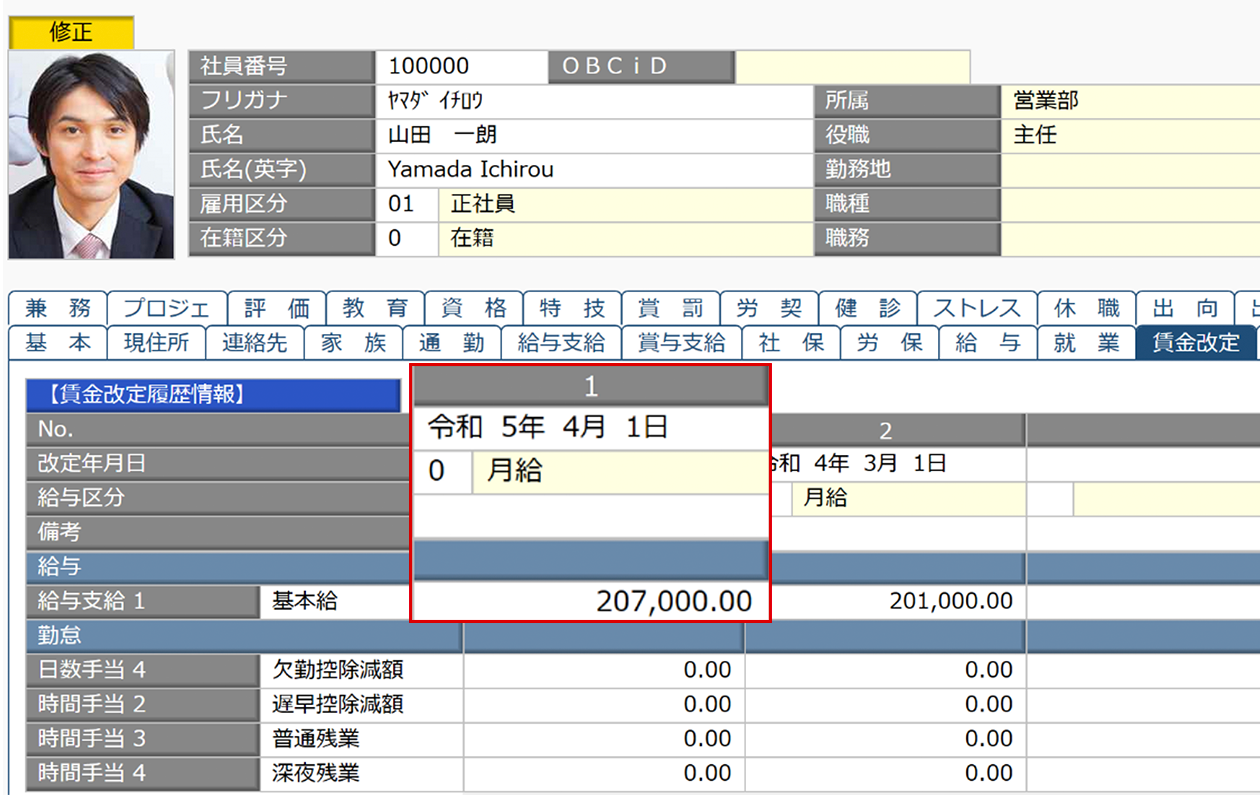

例えば、給与奉行iクラウドや総務人事奉行iクラウドの賃金改定オプションでは、給与改定シミュレーションはもちろん、手作業では負担が大きかった昇給額や賞与額決定の業務プロセスを丸ごとデジタル化することができます。

役職や評価などの社員情報を利用し、企業の賃金規程に沿って最大3次元までの賃金テーブルを柔軟に設計することができます。基本給などの単価に対しては、四則演算や条件式などを組み合わせた計算式を設定できるため、あらゆる企業の賃金規程に対応します。

昇給額は、テーブルの改定案と指定日時点の社員情報を利用した試算や、人事異動案を使用した試算も可能なため、手間なく昇給シミュレーションを行うことができます。

また、複数のシミュレーション結果を比較することもできます。例えば昇給案A案とB案を、改定前の給与額と並べて比較することもできるため、改定前単価からの増減率や1人あたりの平均増減額等も確認でき、効率的かつ最適な改定案を選定できます。比較表は、比較対象を選択するだけで自動作成されるため、Excelを使って資料作成する手間もありません。

昇給改定案を確定すると、社員情報が自動更新され、賃金改定履歴情報として追加されます。単価情報の更新が自動化されることで、手作業による転記ミスや修正漏れがなくなり、正確に給与計算を行うことができます。

おわりに

昇給率は、昇給前と昇給後の給与額さえわかれば次の計算式で算出できます。

昇給率(%)= 昇給後の給与 ÷ 昇給前の給与

そのため、従業員側でも簡単に把握しやすく、中には自社の成長度合いの確認やキャリアプランを設計することに利用する人もいます。経団連や民間リサーチ会社などでも、毎年昇給率に関するアンケート調査が実施されており、こうした情報は就活生や転職を考えているビジネスパーソンなどに「企業の将来性を見極める指標」としても活用されています。

人材不足が課題となる現代、給与に関わる透明性は、人材の採用・確保・定着に大きく影響する要素の1つです。これを機に、給与奉行iクラウドや総務人事奉行iクラウドのような賃金改定のシミュレーション比較ができるシステムを利用して、透明性の高い昇給制度の運用に着手してみてはいかがでしょうか。

関連リンク

-

総務・人事の非定型業務を定型化し、生産性を向上

クラウド総務・人事・労務業務システム 総務人事奉行iクラウドについて

-

勤怠データを連携し、給与計算まで自動化できる

クラウド給与計算システム

給与奉行iクラウド

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)