IPO Forum~IPO審査最前線、審査する側・される側、双方の視点で語る~-IPO Forum 2025/2/21-

反社会的勢力(以降、反社)とは、2007年(平成19年)に公表された「企業の反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」)において、「暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」と定義づけられました。

参考)2007年(平成19年)の犯罪対策閣僚会議申し合わせとして公表された「企業の反社会的勢力による被害を防止するための指針」(以下「政府指針」)より

また、政府指針によると反社を捉えるに際しては、「暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等といった属性要件に着目するとともに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求といった行為要件にも着目することが重要である」と解説されています。

さらに、2019年(平成31年)12月の政府答弁書(※)において、反社は「形態が多様で、時々の社会情勢に応じて変化し得るもので、あらかじめ限定的かつ統一的に定義することは困難である」との見解が示されています。

※安部首相(当時)主催の「桜を見る会」に、反社が出席していたとされる問題を巡り、野党議員からの質問に、当時の安部首相が回答した答弁書

参考)参議院、質問主意書

こうした政府の見解や反社の実態をふまえると、反社は、時代とともにそのあり様が変化することから、あらかじめ限定的に捉えることは難しい(捉えるべきではない)と言わざるをえません。そのため、実務的には、「『関係を持つべきでない相手』として、企業が個別に見極め、排除していくべきもの」と捉える方がよいでしょう。

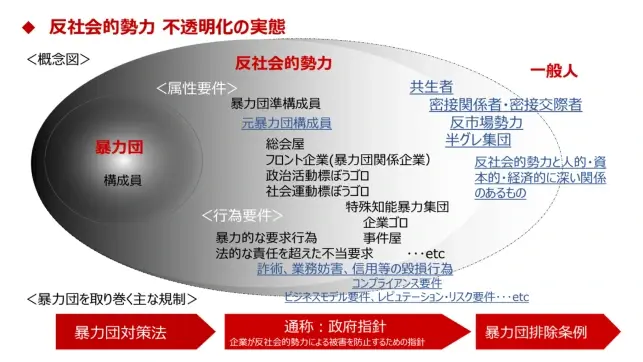

かつては反社=暴力団という捉え方が一般的でした。しかし、規制されるたびに、規制を潜り抜けるようにして反社の範囲は拡大しています[下図、時の経過(左から右)とともに範囲が拡大し、グレーゾーンも増えていることを表しています]。

暴力団は代紋入りの名刺を出すことができなくなるなど、活動に著しく制限がかけられました。そこで暴力団を脱退したことにする「偽装離脱」によって、暴力団対策法を逃れながら、暴力団関係企業・フロント企業など、一般企業を装い収益を得て、暴力団に還流するスキームを編み出しました。

暴力団関係企業、フロント企業などの活動が活発化したことを受けて、2007年に政府指針が公表されました。政府指針は、暴力団の構成員だけでなく、準構成員、総会屋、フロント企業など(上図、黒字で書かれた者)を反社であると例示し、「一切の関係遮断」を打ち出した点に大きな意義があります。

この政府指針に基づき、企業の反社対策は本格化します。しかしその動きに呼応して、反社はより存在の潜在化(不透明化)を進め「共生者」(後述)等へとシフトしていくのです。その結果、企業は、より薄いグレーの存在となっていく(範囲を拡大していく)反社への対応を求められるようになりました。

このような状況を踏まえて、全国で暴力団排除条例の制定がすすみました。2010年に福岡県で本格的に施行されたことを皮切りに、2011年にはすべての都道府県で制定されました。現在では、ほとんどすべての市町村区で、独自に暴力団排除条例が施行されています。

反社の中核は、暴力団です。暴力団は、「その団体の構成員が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体」と、暴力団対策法で明確に定義付けられています。

現在、暴力団の活動は、暴力団対策法の積極的な運用により著しく制限されており、活動拠点の確保もままならない状況です。また警察による資金源の枯渇化に向けた取組みも強化されています。さらに反社排除の意識や取組みが個人・社会に浸透する中で、暴力団は若者のなり手が減るなど、少子高齢化も顕著です。しかし、複数の暴力団が連携して大規模犯罪を行う事例も増えており、暴力団の定義や暴力団対策法による規制の限界を考える必要が出てきています。今後の動向には十分な注意が必要です。

共生者とは、「表面的には暴力団との関係を隠しながら、その裏で暴力団の資金獲得活動に乗じ、又は暴力団の威力、情報力、資金力等を利用することによって自らの利益拡大を図る者」(警察白書)とされます。

銀行の取引約定書等に記載されている「5類型」がその代表的な捉え方です。

共生者の5類型

参考)「銀行取引約定書に盛り込む暴力団排除条項参考例の一部改正」一般社団法人全国銀行協会

- (1) 暴力団員などが経営を支配していると認められる関係を有すること

- (2) 暴力団員などが経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

- (3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不正に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

- (4) 暴力団員などに対して資金などを提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

- (5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

ちなみに(5)の「社会的に非難されるべき関係」とは密接交際者等を指します。具体的には暴力団の行事に参加する、社会通念を超える贈答や飲食を共にすることが該当します。

準暴力団(半グレ集団)とは、「暴力団と同程度の明確な組織性は有しないものの、暴力団等の犯罪組織との密接な関係がうかがわれるものも存在しており、様々な資金獲得犯罪や各種の事業活動を行うことにより、効率的又は大規模に資金を獲得している状況」(2014年版、警察白書)とされています。活動内容は暴力団と同じですが組織性が緩い点が異なります。組織性が緩いため、警察も完全な実態解明ができていない状況です。しかし実際に彼らやその関係者が企業にアプローチしてきており、大変注意が必要な状況です。

匿名・流動型犯罪グループ[以下、匿流(とくりゅう)]とは、SNSなどの匿名性の高い通信手段等を利用し、SNSなどを通じた緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す犯罪グループのことを指します。

2023年7月、警察庁の内部通達では「近年、暴力団とは異なり、SNSを通じるなどした緩やかな結びつきで離合集散を繰り返す犯罪グループが特殊詐欺等を広域的に敢行するなどの状況がみられる。また、犯罪グループが、匿名性の高い通信手段等を活用しながら役割を細分化したり、犯罪によって得た収益を基に各種の事業活動に進出したりするなど、その活動実態を匿名化・秘匿化する実態もみられる」として、匿流に対する対策を強化する旨、発信しています。2024年(令和6年)3月には、「特殊詐欺をはじめ、組織的な強盗や窃盗、違法な風俗店、性風俗店、違法カジノ、違法なスカウト、ぼったくり、悪質リフォーム等に関わり、その収益を有力な資金源としている実態がうかがわれる」[「令和5年における組織犯罪情勢」(警察庁)]と指摘されています。

上述の通り、反社の範囲は拡大し不透明化が進んでいます。

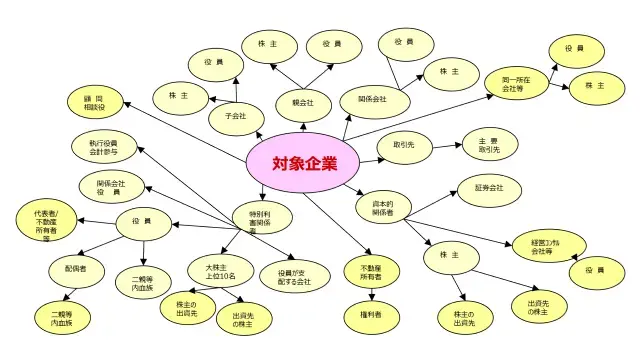

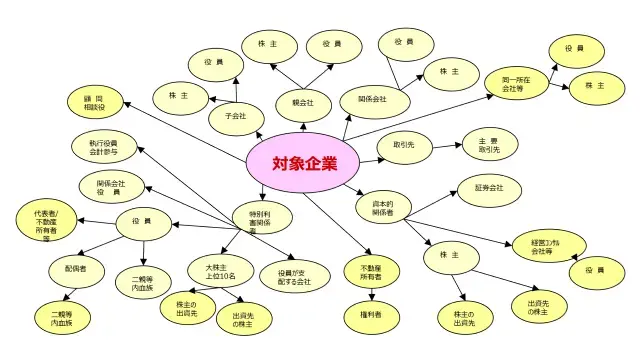

企業としては、取引先はもちろん、取引先の関係先についても注意を払い、「真の受益者」を特定しなければなりません。

「真の受益者」を特定しようとする動きを「KYC(Know Your Customer)からKYCC(Know Your Customer‘s Customer)へ」と表現することがあります。KYCは、「相手のことをよく知ろうとすること」を意味しますが、もはやそれだけでは不十分です。「相手の関係者、その先まで知ろうとすること」、すなわち、KYCCの姿勢が必要なのです。

企業が反社排除をしなければならない理由として、以下が挙げられます。

国は企業に反社排除を求めています。政府指針では、「反社会的勢力による被害を防止するための基本原則」として以下を掲げています。

参考)「 企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」法務省

- (1) 組織としての対応

- (2) 外部専門機関との連携

- (3) 取引を含めた一切の関係遮断

- (4) 有事における民事と刑事の法的対応

- (5) 裏取引や資金提供の禁止

この中でとりわけ注目すべきは、「取引を含めた一切の関係遮断」です。一切の関係を遮断するためには平素からの対応が重要であるとして、具体的取り組みについても言及されています。

なお、政府指針に法的拘束力はありません。したがって、政府指針の内容を完全に実施しなかったからといって、直ちに、罰則等が与えられるものではありません。

各都道府県における暴力団排除条例(暴排条例)でも、「暴力団の活動に役立つであろうことを知って、商取引等を行ってはならない」として反社排除を求めています。実務上の排除の判断には「活動助長性」、「知情性」、「やむを得ない場合か」などを基準にするとよいでしょう。

ちなみに東京都と福岡県の暴排条例には「関連契約からの暴排」の視点があります。例えば、業務委託において、再委託先が反社の可能性もありえます。その場合は、委託先に対し、再委託先との関係解消を申し入れるよう促し、それでも関係が継続するようであれば、そもそもの委託契約を解除することが要請されています。

各都道府県で暴排条例の内容は異なりますので、自社の所在地や取引が行われる場所の暴排条例の内容を必ず確認しましょう。

一番多いパターンは、謝罪対応等に乗じた不当要求です。もちろん不当要求に応じてはいけませんが、残念ながら相手は脅しのプロであり、常に正しい対応ができるとは限りません。また、一度、不当要求に応じると、その後の要求はどんどんエスカレートします。万が一、応じてしまった場合には、会社が組織として厳格に対応することが求められます。

健全な取引を行うべき企業にとって、反社との関与はコンプライアンス上の深刻な問題となります。また、反社との関係が公になれば、取引先や消費者からの信用が毀損され、取引解消や、消費者による購入控えといったレピュテーション・リスクは計り知れません。

反社との関与が明るみに出ると、その影響は甚大です。

代表者が、暴力団組員との密接交際を認定され、福岡県暴排条例に基づく排除措置で会社名を公表され、公表後2週間で倒産。同社の元従業員が、再就職時の面接等で「おたくも反社と関係があるのか」などの嫌がらせを受け、再就職に苦労した。

仕手筋からの要求に応じたとして、株主代表訴訟を起こされ、取締役の善管注意義務違反が認められ、最終的に583.6億円を支払うよう命じられた。

ネット音楽配信サービスの先駆者(ベンチャー企業)として、1999年に当時の東証マザーズ市場に第一号案件として上場したニューディール(旧:リキッドオーディオジャパン)社の元社長が取締役の監禁容疑で逮捕。元々暴力団との関係が噂されていた人物でもあり、逮捕後に株価は急落、財務も悪化し2008年に上場廃止。

地権者との地上げ交渉を暴力団関係者に委託していた(一度指摘を受け、改善後も再委託の形式をとっていた)ことが判明、信用が失墜、財務も急速に劣化、2008年に民事再生を申請、上場廃止に。

和歌山県の建設業者が、大阪営業所の新設を申請したところ、建設業法に基づく審査の結果、営業所長が暴力団関係者であることが判明、建設業許可が取り消された。

※業法とは、業種ごとに定められた法律

反社と関係を持たないための取組みの中でも、第1線(事業部門等の従業員)におけるリスクセンスを磨くことが極めて重要です。従業員は、反社からのアプローチに対する「防波堤」にも、反社を会社の中に招き入れる「接点」にもなりえるのです。

リスクセンスは、「想像力」と言い換えることができます。SF作家の星新一氏が「想像力とは、知識と体験と常識を積み重ね、冷めきった頭で処理するところに発生する」と述べているように、妄想や空想とは異なり、「知識」「体験」「常識」がベースになります。反社がビジネスにどう関与してくるのかといった事例を「知識」として得ることや、その端緒として「常識」的におかしいという違和感を持つことが大事です。

以下は反社が関わった取引事例です。自分事に置き換えて、リスクに気づくことができるか確認してみましょう。

反社チェックとは、反社かどうかを見極める作業です。当該対象企業を「点」とし、その関係者の拡がりを「面」で捉え、「真の受益者」を特定し、その「点」の本来の属性を導き出します。「点」だけをいくら調べても、そのチェックは表面的・形式的になってしまい、反社であるかどうかを見抜くことは困難です(さらに、今後その困難度合が増していくことが予想されます)。

反社か否かの判断の精度を高めるために、様々なソースを利用して広く情報を収集し、複数の調査手法を多面的に活用しましょう。

私たちが入手できる公知情報のソースとしては、以下が挙げられます。

代表的な反社チェック手法は以下です。

| チェック手法項目 | チェック概要 |

|---|---|

| 属性要件・行為要件・コンプライアンス違反等への該当の有無 | データベース・スクリーニング/記事検索/インターネット検索 |

| 反社排除条項の締結状況 | “排除条項締結を合理的な理由なく拒む”、“排除条項付き契約書の押印が遅い”など不審点がないか |

| 商業登記情報の精査 | 商号・役員・所在地・事業目的の変更理由等は合理的か |

| 風評チェック | 業界内や近隣での噂、ネットでの風評等に好ましくないものがないか |

| 取引の経緯のチェック | 取引を行う理由が明確か、紹介者は問題ないか、代替可能性があるか、必要な調査や検討手続きは適切に行われているか |

| 取引上の懸念事項等のチェック | 異例・例外的な部分はないか、企業実態はしっかりしているか、資本政策や主要株主・役員等の動向に急激な変化や与信上の問題はないか |

| 現地確認・実在性チェック | 経営の規模に応じた事務所の規模か等 |

| 閉鎖登記・不動産登記情報の精査 | 過去の役員、不動産登記簿謄本上の所有者等や最近の動向に不審な点はないか |

| 財務分析 | 粉飾や不自然な資金調達が行われていないか等 |

反社チェックは様々な手法を組み合わせることが重要です。しかしすべての取引先に対して様々な手法でチェックすることは、時間も手間もかかるため現実的ではありません。

そこで実務上は、「リスクベース・アプローチ」(自社においてリスクが高いと評価したものについては厳格なチェックを行う一方、それ以外は評価したリスクに応じてチェックを簡素化することで、全体のリソースを再配分する考え方)によって、濃淡をつけてチェックしていきます。

なお反社チェック専用システムを利用すれば、反社チェックにかかる人的コストを削減しつつ、精度を上げることも可能です。

SP RISK SEARCH®を利用することで様々な手法による調査をシステムで実現可能に。

当社独自・国内最大級の反社データベースを軸としたネガティブチェックのトータル・プラットフォーム「SP RISK SEARCH®」の詳細はこちら

反社チェックは年に1回程度、定期的に実施することに加え、端緒をつかんだ場合にも実施します。

これまで問題なかった取引先でも、株主や役員の変更などで、反社が入り込む場合もありえます。そうなれば、元々は問題のない取引先が、一夜にして反社となってしまうため、注意が必要です。資金繰りに苦しんでいる場面に、反社が介入することが多いので、取引先の変化をいち早く察知して、状況を注視する、取引の見直しを検討するなど速やかに対応することが求められます。

このように、定期・随時で反社チェックを実施しますが、やはり大事なことは「反社の端緒は、日常業務の中にある」ことを認識し、「不審な点があれば速やかに報告し、組織的に対応していく」ことが重要です。

前述の反社チェック手法を用いて、実際のチェック方法を事例で紹介します。

取引先の謄本を取得する場合は、現在有効な登記事項のみを証明する「現在事項全部証明書」ではなく、過去の登記事項も確認できる「履歴事項証明書」や「閉鎖事項証明書」などを確認することが有効です。反社が関与している場合、商号(社名)・所在地・役員を変えるなどして、過去の問題と関係がないように装うことがあります。主要事業の変更(業態転換)や事業目的間の関連性が低い、事業目的が多岐に渡りすぎているなども確認が必要です。商号変更がある場合は、昔の商号でも確認しましょう。

取引を急がせる、役員が総入れ替えしたなど取引途上の懸念事項がある場合は、必ず確認しましょう。取引を急がせることによって、十分なチェックを阻止し、リスクセンスを麻痺させて、取引に持ち込むことは反社の常とう手段です。

また反社は、人脈をつたって、社長などトップに接近することがあります。社長の紹介となれば、社内的なチェックが甘くなる傾向があり、そこを悪用される事例は実際に多いです。

最近では社長自らSNSで積極的に情報発信することも多く、SNSのプロフィール欄や友達リストなども参考になります。例えば、5ちゃんねるに取引先の社長が暴力団組長と飲み歩いているといった書き込みがあることに加え、その社長のフェイスブックの友達リストに暴力団組長の名前があれば、その真実味は大きく増します。

対象者が反社DB(デ―タベース)のスクリーニングに該当した場合、新聞記事の原典情報も調べてみましょう。昔の報道では「顔写真」が載っていることも多いほか、実際の記事から、より多くの周辺情報を読み取ることができるため、同一性を追求することに役立ちます。

不確かな情報だとしても、「火のないところに煙は立たない」ということを念頭に置き、企業実態に対する情報収集を行い、風評の信憑性を検証する姿勢が重要です。例えば、反社が株主となったとの風評があるものの、確証がない状態で、大量保有報告書に記載されていた「事務上の連絡先」が、暴力団関係者が経営するビルだった事例などがあります。

実態確認には2つの視点があります。ひとつは実在性の確認、もうひとつは、稼働実態の確認です。

実在性の確認は、実際に訪問してみることが最も有効です。例えば、郵便受けや会社の入口のドアに複数の会社名が掲げられている、などは実際に訪問してみないとわからないことです。そのような場合は把握できたすべての名前をチェックしておきましょう。

実際に携帯電話の法人契約を行い、数百台の携帯を納めたら、暴力団関係者のペーパーカンパニーだったという事例もあります。

またホームページでは売上が100億円規模なのに本社がマンションの一室だった、オフィスは存在するが普段は業務を行っていないようなぎこちない感じがするなど、実在はするものの稼働実態が疑わしい場合も、訪問して気づけることがあります。

金融庁は「主要行等向けの総合的な監督指針」「金融検査マニュアル」などで反社リスク対策として以下のような態勢を求めています。反社チェックにおいては、「入口」「中間管理」「出口」のそれぞれのフェーズに応じたルールを作ることが重要です。

参考)金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針 III -3-1-4 反社会的勢力による被害の防止」

- (1) 組織としての対応

- (2) 反社会的勢力対応部署による一元的な管理態勢の構築

- (3) 適切な事前審査の実施(入口)

・暴排条項の導入の徹底

・反社データベースの充実・強化- (4) 適切な事後検証の実施(中間管理)

・反社データベースの充実・強化、反社チェックの頻度アップ等、既存債権・契約の事後的な反社チェック態勢の強化

・内部管理態勢の徹底- (5) 反社会的勢力との取引解消に向けた取組み(出口)

・警察当局・弁護士等と連携した反社との取引の解消の推進

・特定回収困難債権の買取制度- (6) 反社会的勢力による不当要求への対処

- (7) 株主情報の管理

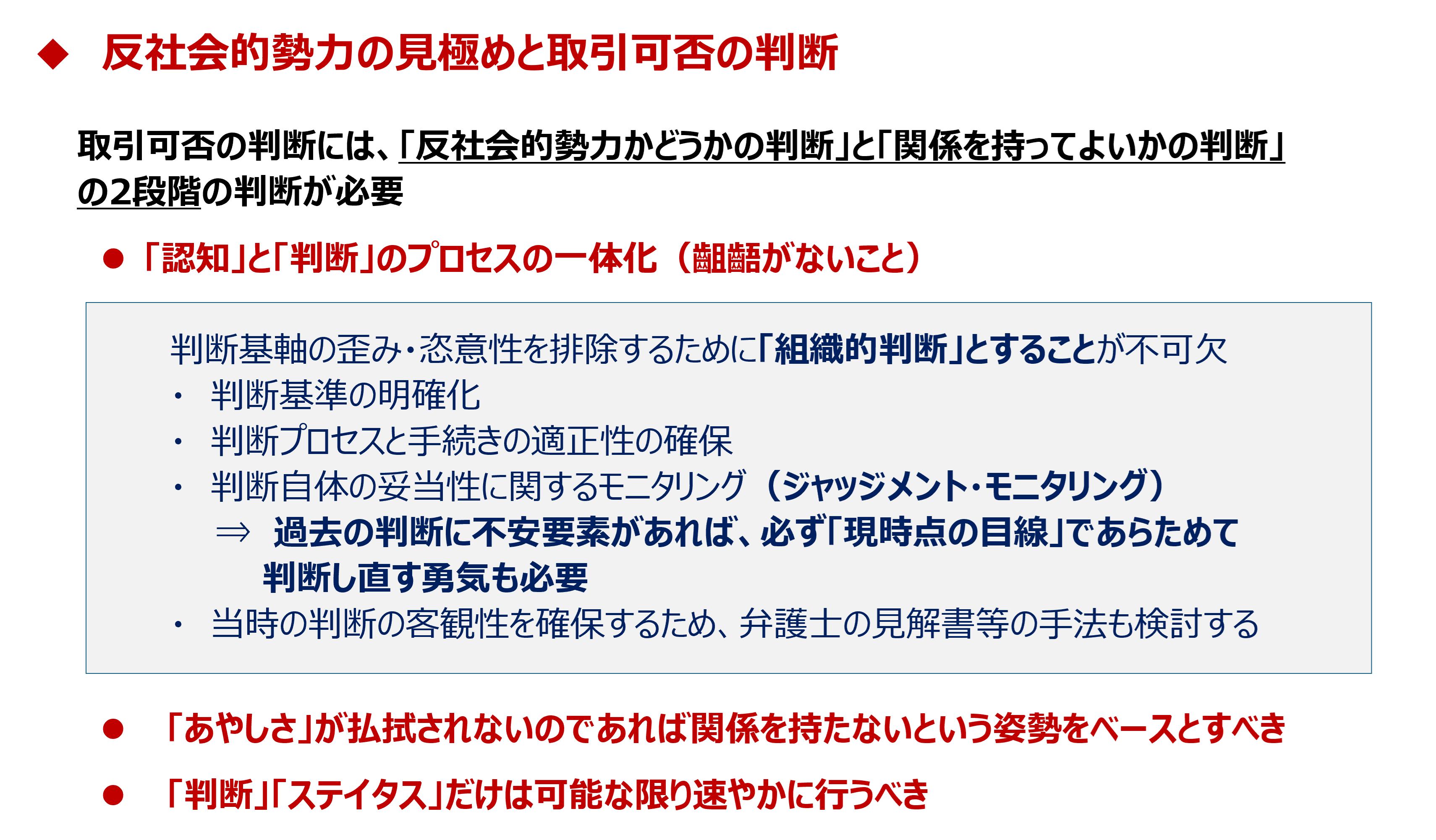

取引可否は、以下の2点で判断します。

反社の見極めの結果、「反社との関係がある疑いが濃厚」と判断した場合、取引先可否については、たとえば以下のように判断します。

取引先可否の判断例)

新規取引:

契約自由の原則に基づき取引不可(疑わしい場合は取引しない)

継続取引:

速やかに関係を解消するための合理的な根拠に足る十分な確証があれば取引解消

確証がない場合は継続監視、解消に向けた準備を進める、期限を切って解消するなど

ただし、例のように、的確に判断できるとは限りません。反社の見極めにおいて確証がない場合、売上や利益の優先、誘惑、悪意といった、恣意的・属人的、あるいは統制環境からくる組織的な意思・暗黙の了解などが、判断機軸を歪めてしまうことがあります。そうならないためにも、以下のように組織的に判断することが重要です。

想定される場面ごとに、誰が判断するのが適切か(現場、反社対応部署、経営トップ、判定委員会など)を明確にすること、それが「組織的な判断」であるとする根拠を明文化(職務権限規程や稟議手続きルールなど)すること、組織的な「判断基準」(判断上の原則)を統一・標準化し、明確に規定しておきましょう。

既存取引先について、反社との関与が濃厚と判断した場合、取引をスムーズに解消できればよいのですが、難しい場合は契約書に記した暴排条項を適用させて解消することが考えられます。

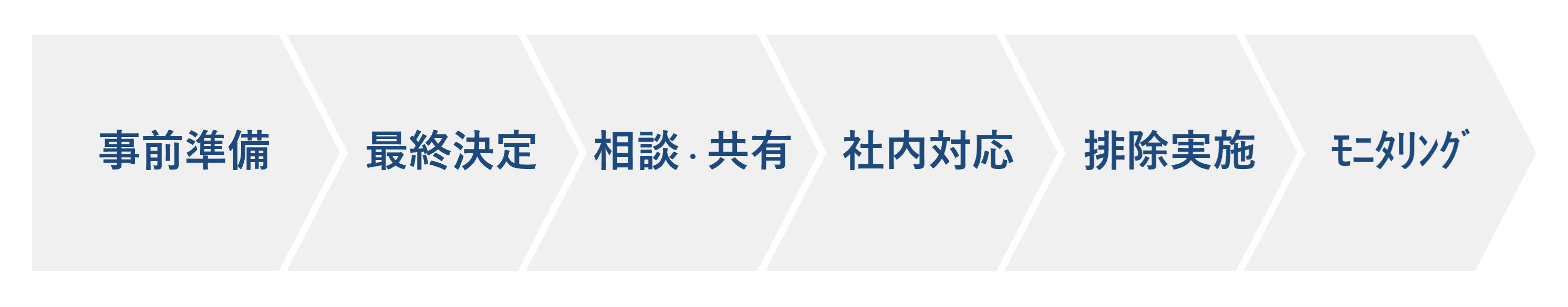

以下の図は、既存取引先との契約関係を、暴排条項を適用して解消する際の実務の流れです。

(1)端緒の把握から証拠固めまで

(2)排除実務

暴排条項を適用できるのは、警察への相談と警察からの情報提供の結果、反社との関与が確実である場合です。そして、警察に情報を提供してもらうためには「条例上の義務履行の支援に資する場合その他法令の規定に基づく場合」や「公益に資する」といった(警察の内部通達に定める)条件を充足する必要があります。言い換えれば、警察に情報提供を求める以上、その結果をふまえて企業として「確実に排除する」ことを警察に約束する必要があるということです。

反社への具体的な対応のポイントとして、以下2点が挙げられます。

たとえ反社であっても顧客の場合は、どうしてもCS(カスタマーサティスファクション・顧客満足)の意識が強くなり、不当な要求や、暴力的な言動に対して受容してしまいがちです。しかしそれらは受け入れがたいものとして、初期対応から一貫して、毅然と拒絶することが必要です。

また、組織的に対応することも極めて重要です。クレーム対応に長けた人に対応をお願いするなど、属人的な対応は得策ではありません。反社は脅しのプロです。相手からみれば一人に集中して脅せばよく、むしろ与しやすくなります。対応者に過度な心理的負担がかかること、場合によっては危害を加えられる可能性もあります。そのような事態にならないためにも、対応の基本姿勢を崩さないこと、常に社内で事案を共有し組織として対応すること、また状況に応じて警察や弁護士など、外部の専門機関と連携することも検討し、より万全な対応を目指しましょう。

以下、具体的な事例における対応ポイントを解説します。

応対は複数人で行い、単独での応対は絶対に避けましょう。反社は威圧的な言動を行うことが多々あります。そのような言動に屈することがないよう、また何かあった場合の証人を確保するため、不測の事態などに際して周囲に助けを求めるため、警察に連絡するためにも、「対応係」「記録係」「連絡係」の3人体制で臨みましょう。

もしも、当方3名で相手方が2名よりも多い場合、2名以外は別の場所で待機いただくかお引き取り願いましょう。

相手が大声で怒鳴る場合は、「大きな声で話されると怖いのでお止めいただけないでしょうか。大声を出さなくとも、話は伺います」、「話し合いに来たのであれば、話し合いのできるように静かにお話いただけないでしょうか」、「そのように怒鳴られても、当社の回答は変わりません」などと話す対応や、脅迫罪で訴える可能性を示唆して、「先程から、大声で怒鳴られて、怖い話もあり、私は怖くてこれ以上お話をすることはできません」などと対応する方法もあります。

反社は、よく「誠意を見せろ」、「筋を通せ」と言います。あからさまに一定の金銭を要求すると恐喝罪に抵触するおそれがあるため、「誠意」、「筋」という言葉に置き換えるのです。「当社としては、このようにお話し合いをしているのが、誠意ある対応であり、筋を通すことと考えています」、「『誠意を見せろ』、『筋を通せ』という言葉では分かりません。会社としても対応できません。お客様のおっしゃる『誠意』とは、どのようなものか教えていただけませんでしょうか」と要求を明らかにする対応も考えられます。

相手から呼び出しがあった場合は、原則として相手の指定する場所に赴くことは避けるようにします。どうしても行く必要がある場合は、複数で訪問する、事前に警察にも相談する、携帯電話を通話のまま隠しておく、時間を決めておき、時間内に戻らなければ警察に相談するといったことなどを決めておきます。

書類の作成や署名、捺印等を求められても、その場では行わないようにします。会社としても、個人としても応じるべきではありません。ただし、書かなければ返さないと言われ、長時間拘束されるような場合は、問題ない範囲で応じることも考えられます。また、さまざまな要求を行い、その場で回答や約束を求められる場面も多いですが、その場で回答等は行わないようにします。また、回答期限は余裕をもって回答するようにします。「念書を書け」といわれても同様にすぐ対応してはいけません。

IPO・上場企業においては、その公益性の高さ、求められる健全性の高さなどから、反社チェックは最も高いレベルで取り組むべきと言えます。

IPO・上場企業には、行政からの要請だけでなく、内部統制システムの整備が要請されており、反社との関係遮断についても内部統制システムに位置づけることが重要となります。またIPO時の審査でも「反社会的勢力による経営活動への関与を防止するための社内体制を整備し、当該関与の防止に努めていること及びその実態が公益又は投資者保護の観点から適当と認められること」が求められています(東証グロース市場 新規上場ガイドブック)。

参考)東証グロース市場 新規上場ガイドブック

上場企業においては、取引所の上場規程でも反社排除への取り組みが定められています。

東京証券取引所の有価証券上場規程、反社排除に関する項目

参考)「有価証券上場規程(東京証券取引所)」

- 反社との関与は禁止(443条)

- 反社による被害防止のための社内体制の整備及び個々の企業行動に対する反社の介入防止に努める(450条)

- 反社の関与が判明した場合は、上場廃止基準に該当し得る(601条1項19号)

このように、IPO・上場企業において反社リスク対策(とりわけ反社チェック)は強く要請されています。しかし企業としては、対応にコストがかかる割に、反社はいなくて当然との思い込みや表面的なチェックで「見つけられない」など、その成果が目に見えにくく、「費用対効果」の観点から形式的な取り組みになりがちです。また、IPOの際にはしっかり取り組んでいたものの、上場後はルールを極端に緩めてしまうようなケースも散見されます。

あらためて、反社リスクの大きさを認識し、求められる健全性を担保できるだけのレベル感で取り組みましょう。その際にはリスクベース・アプローチ(自社によるリスク評価)を採用し、場合によっては反社チェックシステムを活用するなどして、実効性の高い取り組みを実現しましょう。

反社排除において重要なことは、従業員一人一人がリスクセンスを磨くことと、組織的に対応することです。そしてその根底には、経営トップによる反社排除の強い意志と取り組みへの関与が必須です。このような組織であれば、反社は自然と寄り付かなくなります。反社が自然と寄り付かなくなる会社、それが反社に強い会社なのです。