IPO Forum~IPO審査最前線、審査する側・される側、双方の視点で語る~-IPO Forum 2025/2/21-

経済産業省の「スタートアップエコシステム整備促進に関する調査事業報告書」では、以下のように定義されています。

新しいビジネスモデルを考えて、新たな市場を開拓し、社会に新しい価値を提供したり、社会に貢献することによって事業の価値を短期間で飛躍的に高め、株式上場や事業売却を目指す企業や組織のこと

出典:経済産業省、平成31年2月,「平成30年度 地方創生に向けたスタートアップエコシステム 整備促進に関する調査事業報告書」

スタートアップという言葉は、英語の「Startup(行動開始・始業開始)」という言葉に由来します。IT企業が集中したアメリカのシリコンバレーにおいて、「新しく設立されたばかりの企業」を総称する呼び方として使われるようになったことが始まりと言われています。

実際には、創業して間もない企業を総称してスタートアップと呼ぶケースもあり、組織や個人により定義が異なります。ただ経済産業省の定義にあるように、先進的なアイデア・技術を強みに、新しいビジネスを創り出し、短期間で急成長を遂げる企業を指すのが一般的です。

スタートアップに類似する言葉として、「ベンチャー」という言葉があります。

経済産業省の「スタートアップエコシステム整備促進に関する調査事業報告書」では、以下のように定義されています。

大企業の枠組みでは取り組みにくい独自の技術や新しいアイデアを実践し、成長している企業のこと

出典:経済産業省、平成31年2月,「平成30年度 地方創生に向けたスタートアップエコシステム 整備促進に関する調査事業報告書」

「ベンチャービジネス」という和製英語から派生した言葉と言われており、スタートアップと同様に組織や個人により定義が異なります。

新規事業に挑戦する企業全般を指す言葉として使われることが多く、既存のビジネスモデルをベースに独自のサービスを強みに成長する企業(「スモールビジネス」と呼ばれます)や、スタートアップもベンチャーの一形態に含まれると言えます。

スタートアップに該当する企業の特徴としては、具体的に以下3つの内容が挙げられます。

参考:経済産業省、平成31年2月, 「平成30年度 地方創生に向けたスタートアップエコシステム 整備促進に関する調査事業報告書」

スタートアップは、新しいアイデア・技術にもとづき、新しいビジネスモデルを創出し、イノベーション(変革)を起こし社会に貢献することを強く意識しています。他に類を見ないビジネスモデルによる将来性の高さから、ベンチャーキャピタルや投資家等からの資金調達を目指す企業が多く見受けられます。

スタートアップは、新しいビジネスモデルを市場に創り出し、圧倒的なシェアを獲得することで、短期間で企業価値を高め、事業を急成長させることを目指します。

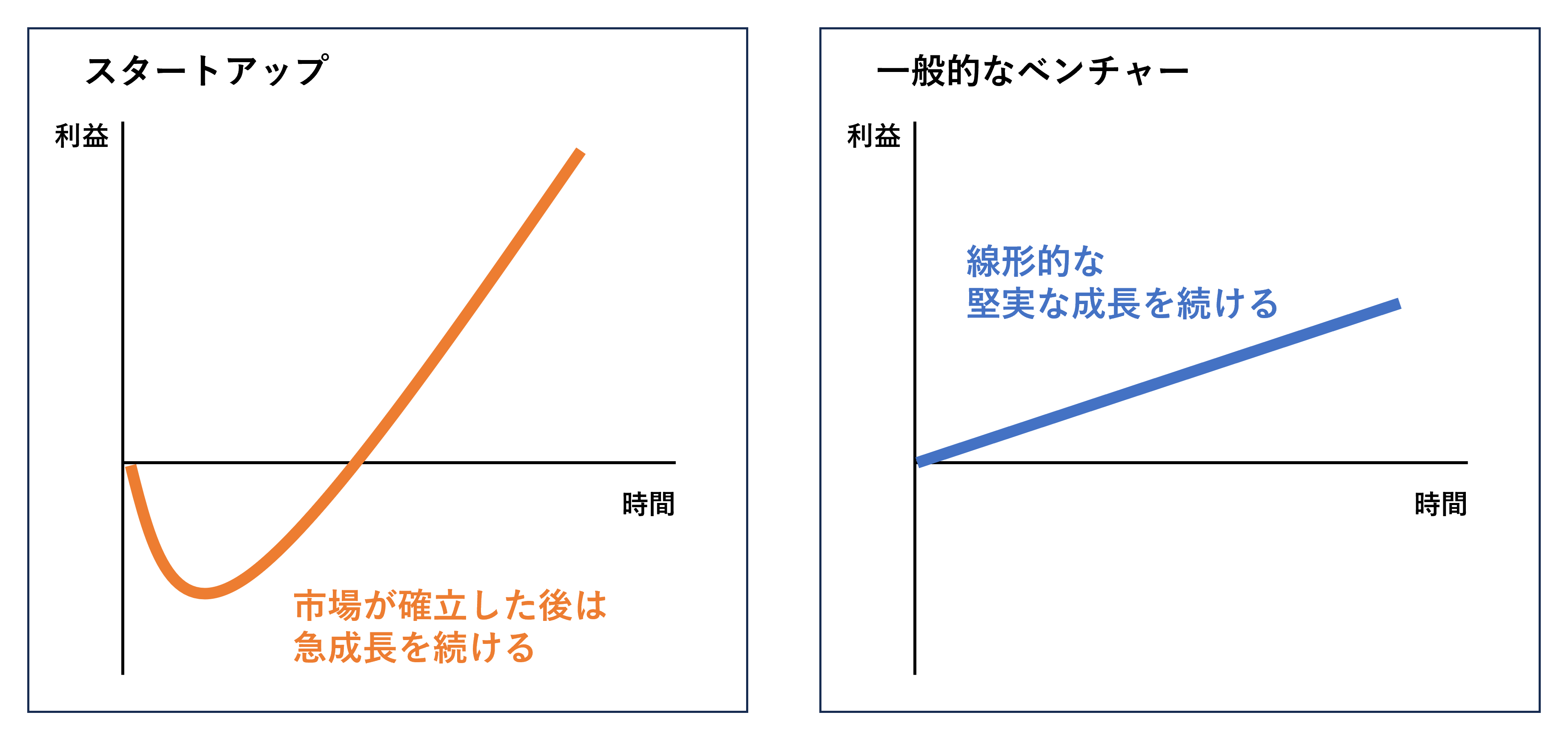

その成長を表した図が、以下の成長曲線です。

短期間で急成長するスタートアップは「Jカーブ」と呼ばれる曲線を描きます。一方ベンチャーは、既存のビジネスモデルをベースに、独自のアプローチを実践することで堅実に右肩上がりの成長を続けます。

出口戦略(イグジット)とは、起業した後に、IPO(新規株式上場)や、他企業からのM&A(バイアウト)を目指すことを言います。イグジットの実施により、経営者は投資資金の回収を図り、創業者利潤を得ることができます。

「資金調達」とは、企業が事業を立ち上げる際の創業資金、成長していくための事業資金を獲得することを指します。

スタートアップにおける資金調達の主な方法としては、以下が挙げられます。

起業時に経営者(創業者)が潤沢な資金を保有しているケースはほとんどありません。多くの場合は借り入れ(融資)や出資を受けることになります。

一般的な方法としては金融機関からの借り入れがあります。以前は実績のないスタートアップ企業における金融機関からの借り入れは難しいと言われていました。しかし、個人保証を取らずに融資を実行してくれる金融機関や、スタートアップへの融資を積極的に行っている金融機関も少しずつ増えてきています。もちろん事業計画の提出は必要であり、利息や返済義務も生じます。

投資家から出資を受けることも可能です。

投資家とは、新たなアイデア・技術に投資するエンジェル投資家と呼ばれる個人投資家や、スタートアップの発掘・育成に特化したベンチャーキャピタル(VC)と呼ばれる機関投資家などです。借り入れとは異なり返済義務はありませんが、企業の将来性を見越して出資してもらうため、企業には成長する義務があると言えます。

企業成長に伴走してくれますが、上場やM&Aなどのイグジットを求めることが一般的です。出資してもらう際には、信頼できるパートナーになれるかどうかが重要です。

最近ではクラウドファンディングを利用して資金調達をする企業も増えています。新製品の開発や途上国支援等の収益性が確実でなく資金の出し手がないケースに利用される寄付型から、企業の純粋な資金調達ニーズを叶える株式投資型、ファンド型、融資型(ソーシャルレンディング)など手法も様々です。

沖縄県の琉球アスティーダスポーツクラブ株式会社は、2019年12月に株式投資型クラウドファンディングで151人の株主から2250万円の調達に成功し、2020年3月にTOKYO PRO Marketに上場を果たしました。

このように株式投資型クラウドファンディングをきっかけとした企業成長の成功事例も出てきています。クラウドファンディングの活用の幅は今後ますます拡がるでしょう。

そのほか自治体でも創業融資が用意されていることや各種補助金・助成金などもあります。自社が使える制度がないか、まずは調べてみましょう。

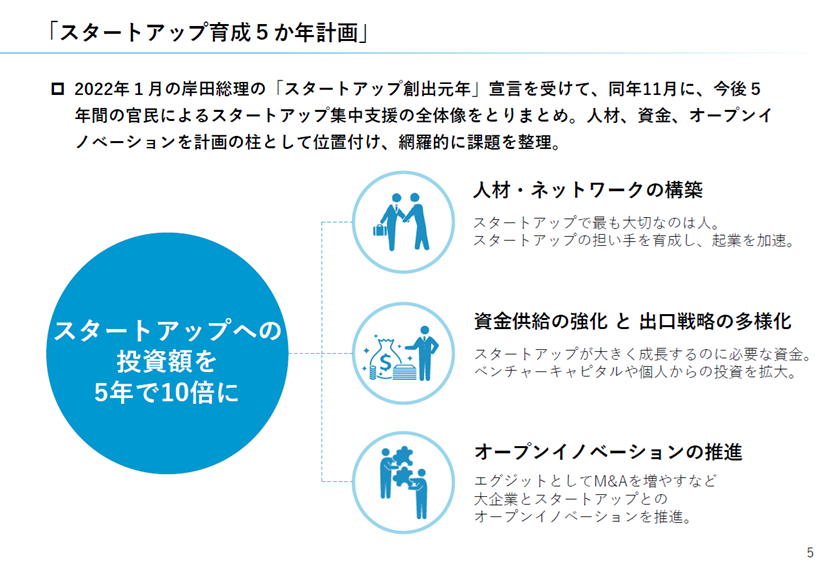

日本政府は、スタートアップこそが課題解決と経済成長を担うキープレイヤーであるとの考えのもと、2022年を「スタートアップ創出元年」と定め、同年11月、今後5年間のうちに日本国内のスタートアップへの投資を増やすことを目的とした「スタートアップ育成5か年計画」を策定しました。

スタートアップ育成5か年計画で掲げられた目標は以下です。

具体的には、「人材・ネットワークの構築」、「資金供給の強化と出口戦略の多様化」、「オープンイノベーションの推進」の3つを計画の柱として、スタートアップの担い手である起業家の発掘・育成、補助金・助成金による資金援助、事業活動への投資、税制優遇などの支援施策を展開しています。

経済産業省は、スタートアップ育成5か年計画のもと、展開しているスタートアップ支援策の一覧をWebサイトで公開しています。

■経済産業省-スタートアップ支援策一覧(METI Startup Policies)

https://www.meti.go.jp/policy/newbusiness/startup/index.html

こちらの一覧では、経済産業省および関係独立行政法人などが実施している総計69個(※2024年6月19日時点。すでに募集が終了している支援策もあります。)のスタートアップ関連支援策が掲載されており、企業の成長ステージ別・支援施策の類型別にサイト上で検索できるようになっています。

スタートアップ支援策を活用したいが、自社で受けられる支援策がわからない場合には、まずこちらを参考にして探すのがおすすめです。

掲載されている、スタートアップ支援策から4つご紹介します。

新規開業または新規開業後概ね7年以内の方で新たに営もうとする事業に必要な資金の貸し付けに関し、貸付利率に特例を設けることで、新規事業等を支援する融資制度です。

(参考:日本政策金融公庫「新規開業資金」)

なお、2024年4月からは、上記に該当する方のうち、創業期の方(新規開業または新規開業後税務申告を2期終えていない方)については、原則として無担保・無保証人で融資を利用できるようになるなど、融資制度が一部拡充されています。

(参考:日本政策金融公庫「創業融資のご案内」)

創業時の経営者保証を不要とする「スタートアップ創出促進保証制度」も2023年3月から開始されています。保証対象者が一定の要件を満たし、信用保証協会の審査をクリアすると金融機関から融資を受ける際に経営者保証を付ける必要がなくなります。

(参考:中小企業庁「スタートアップ創出促進保証について」)

起業をためらう起業関心層のうち、およそ8割が「借金や個人保証を抱えること」を懸念していると言われています。経営者保証を不要とする制度の活用や有利な条件での融資制度はスタートアップ起業に大きく貢献するとみられています。

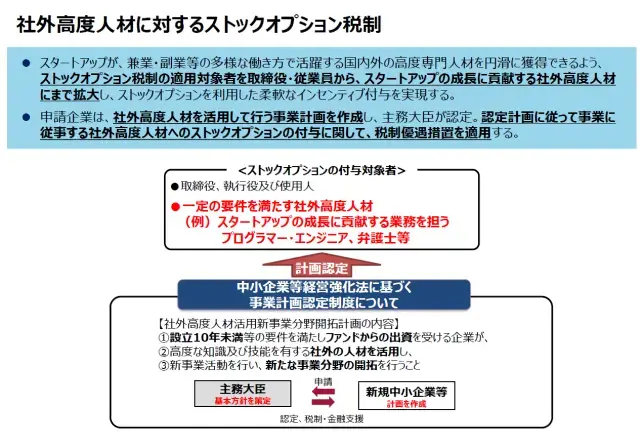

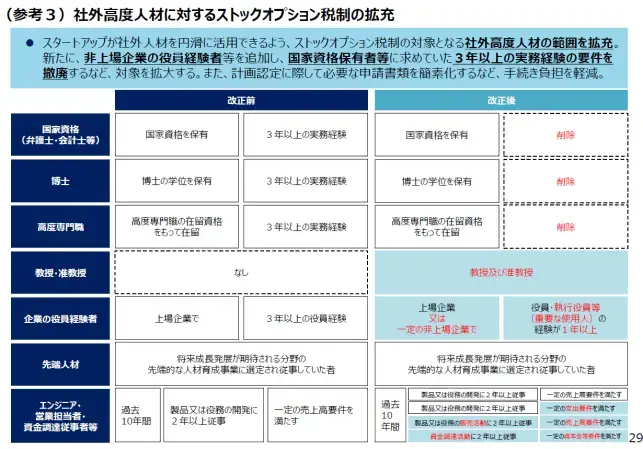

ストックオプション税制の適⽤対象者を、社内の取締役・従業員に加えて、高度な知識または技能を有する社外の高度人材にまで拡⼤できる制度です。税制優遇措置の適用を受ける場合、設立10年未満の株式会社であることや、「社外⾼度⼈材活⽤新事業分野開拓計画」の策定など、一定の要件を満たすことが求められます。

なお、令和6年度税制改正において、認定対象企業の要件の一部廃止および、社外高度人材の要件が拡充されています。これによりスタートアップ企業における制度活用の後押しにつながることが考えられます。

【関連コラム】

出向起業補助金は、大企業等人材が辞職せずに外部資金調達・個人資産投下等を経て起業し、出向等を通じて自ら起業したスタートアップで行う新規事業を支援する制度です。

大企業では実施の難しい新規事業(本業とのシナジーが薄い、不確実性の高い事業等)であっても、出向起業という形で自由度高くスピーディに事業を進めることができます。

(参考:一般社団法人社会実装推進センター「出向起業補助金」)

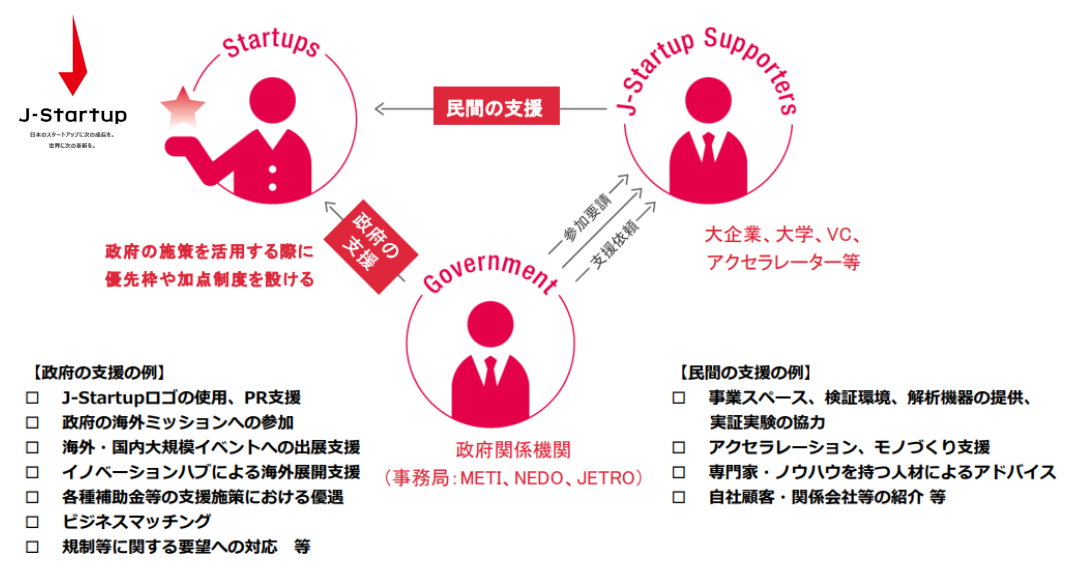

世界で戦い、勝てるスタートアップを生み出すことを目的として、経済産業省・日本貿易振興機構(JETRO)・新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)が事務局となり、2018年6月に設立されたスタートアップ集中支援プログラムです。

実績あるベンチャーキャピタリストや大企業の新事業担当者などの外部有識者からの推薦に基づき、潜在力の高い企業を「J-Startup企業」として選定します。

J-Startup企業に認定されると、政府機関やサポーター企業による支援を得られます。

支援の例)

■J-Startup:https://www.j-startup.go.jp/

当社オービックビジネスコンサルタント(OBC)でも、スタートアップとして大きく事業成長を目指す方々に向けて、「スタートアップ支援プロジェクト」という取り組みを行っています。

具体的には、以下の支援サービスをご提供しています。

ご興味がございましたら、下記よりお気軽にお問い合わせください。

ここまでスタートアップの定義、特徴、および、スタートアップ支援制度について解説しました。

スタートアップ育成5か年計画という国の大きな後押しもあり、スタートアップ支援は今後ますます活況となるでしょう。この流れに乗り、自社が受けられる支援策をうまく活用することが成功への近道になるのではないでしょうか。