2024年に成立した改正育児介護休業法が、4月1日からスタートしました。就業規則の改定を行うなどの対応はお済みでしょうか。

今回は、2025年度の育児介護休業法の改正内容と、企業に求められる対応について解説するとともに、人事労務業務プロセスの見直しポイントも紹介します。

目次

- 育児介護休業法が改正された背景

- 2025年改正の変更点(押さえておくべき11ポイント)

- [2025年4月1日施行]育児関連の改正内容

- [2025年4月1日施行]介護関連の改正内容

- 2025年10月1日施行の改正内容(育児関連)

- 改正対応で人事労務業務のDX化が今後重要に!その理由は・・・

- 限られたリソースを最大限に活用して適切な対応を

育児介護休業法が改正された背景

育児介護休業法は、育児や介護を行う人を支援して、仕事と家庭を両立することを目的にした法律です。

これまでも、時代に合った働きやすい環境整備のために繰り返し改正が行われてきましたが、今回は「育児や介護で”離職しないで済む”職場環境を整備するための支援強化」を目的として改正されることになりました。

例えば、育児に関しては男性も育児休業を取得できるようになったものの、育児休業取得率は依然として男女差が大きいままです。厚生労働省の調査でも、男性の両立支援や小学校就学以降の子の看護休暇、育児期の柔軟な働き方など、育児に対する多様なニーズの存在が明らかになりました。また介護においても、昨今は団塊世代が75歳以上の後期高齢者となることで「介護の2025年問題」が注目されており、働き盛りの40〜50代の介護と仕事との両立が困難になり始めています。

このような背景を踏まえ、男女とも仕事と育児・介護を両立できるように、育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や、介護離職防止のための雇用環境整備、個別周知・意向確認の義務化などが盛り込まれることになりました。

2025年改正の変更点(押さえておくべき11ポイント)

2025年の改正内容は全部で11項目あり、4月と10月に段階的に施行されることになっています。

| 改正項目 | 改正ポイント |

|---|---|

| 育児関連 | ①「子の看護休暇」の見直し |

| ②所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大 | |

| ③短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加 | |

| ④育児のためのテレワーク導入 | |

| ⑤育児休業取得状況の公表義務適用拡大 | |

| 介護関連 | ⑥労使協定による介護休暇を取得できる労働者の要件緩和 |

| ⑦介護離職防止のための雇用環境整備 | |

| ⑧介護離職防止のための個別の周知・意向確認等 | |

| ⑨介護のためのテレワーク導入 |

| 改正項目 | 改正ポイント |

|---|---|

| 育児関連 | (1)育児期の柔軟な働き方を実現するための措置と周知・意向確認 |

| (2)仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮 |

また、この改正育児介護休業法と併せて雇用保険法などの関連法も見直しが行われ、育児休業給付に係る保険料率の引上げや、「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の創設、子ども・子育て支援特別会計の創設なども同時期に施行されます。

企業としては、これら全てに対応できるよう対策が求められています。

[2025年4月1日施行]育児関連の改正内容

育児関連で2025年4月1日から対応が必要になるのは次の5点です。

なお、①②⑤は企業義務となり、④は努力義務となります。また、①〜④は就業規則の見直しも必要です。就業規則を改定した場合は、変更届の提出や従業員への周知徹底も必要のため忘れずに行いましょう。

① 「子の看護休暇」の見直し →子の看護休暇の対象が小3まで拡大

これまでの「子の看護休暇」制度は、対象となる子の範囲が「小学校就学前」となっていましたが、今回の改正により「小学校3年生修了まで」に拡大されました。また、取得事由も病気やケガ、予防接種・健康診断などに加え、感染症に伴う学級閉鎖等によるものや、入学式・卒業式などの行事への参加の場合も取得できるようになります。これに伴い、名称は「子の看護等休暇」に変更されました。

さらに、労使協定を締結している場合、これまで対象労働者から除外できた「継続雇用期間6ヵ月未満」の要件が廃止されます。そのため、就業規則で「継続雇用期間6ヵ月未満」を除外している場合は見直しが必要です。

なお、取得可能日数については、現行日数(1年間に5日、子が2人以上の場合は10日)から変更はありません。

| 変更点 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 対象 | 小学校就学前 | 小学校3年生修了まで |

| 取得要件 | 病気、怪我、 予防接種、健康診断 |

感染症等に伴う学級閉鎖等 入学(入園)式、卒園式を追加 |

| 対象除外要件 | 継続雇用期間6ヵ月未満 週の体労働日数が2日以下 |

週の体労働日数が2日以下 |

② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大

所定外労働(残業免除)となる労働者の範囲は、これまでは「子どもが3歳未満まで」とされていましたが、2025年4月以降は「小学校就学前まで」の子どもを養育する労働者に拡大されます。これにより、小学校に入学するまでは「フルタイムで残業あり」「フルタイムで残業なし」「時短勤務」から働き方を選べることになります。

なお、就業規則では、「所定外労働の制限」に関する子どもの年齢の記載を見直す必要があります。

| 変更点 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 残業免除 | 子どもが3歳未満まで | 小学校就学前まで |

③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワークが追加

3歳未満の子どもを育てる労働者には、短時間勤務制度(1日の労働時間を6時間とする制度)が定められています。ただし、短時間勤務が困難と認められる場合は、労使協定により短時間勤務制度の適用除外とでき、代わりに代替措置を講じるよう定められています。

※短時間勤務制度を講ずることが困難と認められる具体的な業務があり、その業務に従事する労働者がいる場合にのみ、労使協定を締結し除外規定を設けた上で、代替措置を講ずることとなります。

この代替措置について、従前の「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻変更等の措置」に加え「テレワーク」が追加されました。

- 育児休業に関する制度に準ずる措置(新たな休暇の付与など)

- 始業時刻変更等の措置(フレックスタイム制、時差出勤制度、3歳未満の保育施設の設置運営、ベビーシッターの手配など)

- テレワーク(在宅勤務など)

これにより、テレワークを代替措置として選択する場合は、就業規則に項目を追加する必要があります。

※テレワークの導入や就業規則の見直しを行う場合は、コラム「変更は必要?在宅勤務/テレワーク導入時に見直すべき就業規則のポイントとは」も参照ください。

④ 育児のためのテレワーク導入 →努力義務の追加

3歳以下の子どもを養育する労働者に対し、テレワークを利用できる措置を講じること(テレワーク制度の導入)が企業の努力義務となりました。

ただし、テレワーク制度を導入する場合、利用頻度や対象とする職種の制限など具体的な内容は自由に決めることができます。

⑤ 育児休業取得状況の公表義務適用拡大 →常時雇用労働者300人超の企業に拡大

これまで男性育休の取得状況の公表義務は、「常時雇用する労働者数が1,000人超」の企業が対象となっていましたが、2025年4月からは「常時雇用する労働者数300人超」まで拡大されます。

| 変更点 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 取得状況の公表義務 | 常時雇用労働者数1,000人超 | 常時雇用労働者数300人超 |

対象となった企業は、年1回、公表前事業年度の終了後おおむね3ヵ月以内に、インターネットなど一般の方が閲覧できる方法で公表しなければなりません。

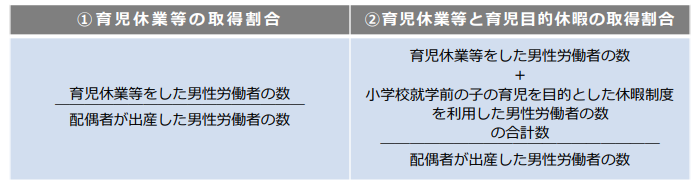

公表する内容は、男性の育児休業等の取得率、または、育児休業等と育児目的休暇の取得率のいずれかです。

出典:厚生労働省 PDF「男性労働者の育児休業取得率等の公表について」

企業要件にある「常時雇用する労働者」とは、雇用契約の形態を問わず事実上期間の定めなく雇用されている労働者のことで、過去1年以上引き続き雇用されている者、または雇入れから1年以上引き続き雇用されると見込まれる者を指します。

新たに義務対象となる場合は、初回の公表期限までに正確な数値を算出できるようにしなければなりません。

なお、公表場所は自社ホームページのほか、厚生労働省運営の「両立支援のひろば」での公表も推奨されています。

[2025年4月1日施行]介護関連の改正内容

今回の改正は、仕事と介護の両立を支援することにより介護離職の防止を強化するもので、次の4点が2025年4月から施行されます。

なお、⑦⑧は企業義務となり、⑨は努力義務となります。また、⑥⑨は就業規則の見直しも必要※です。就業規則を改定した場合は、変更届の提出や従業員への周知徹底も必要のため忘れずに行いましょう。

※⑨は実施する場合に限ります。

⑥ 労使協定による介護休暇を取得できる労働者の要件緩和

従前は、労使協定により介護休暇の対象外にできる労働者は、「継続雇用の期間が6ヵ月に満たない」場合と「週の所定労働日数が2日以下」となっていましたが、今回の改正で勤続期間が6ヵ月未満の労働者も介護休暇の取得ができるようになりました。(週の所定労働日数が2日以下の場合は、引き続き労使協定により適用対象外にできます)

これにより、就業規則に「継続雇用期間6ヵ月未満」を除外する旨の記載がある場合は見直しが必要です。

なお、休暇の取得日数や取得単位、取得日の無給扱いなどについては変更ありません。

| 変更点 | 改正前 | 改正後 |

|---|---|---|

| 介護休暇取得の対象除外要件 | 継続雇用期間6ヵ月未満 週の体労働日数が2日以下 |

週の体労働日数が2日以下 |

⑦ 介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度等の申出が円滑に行われるようにするため、企業に次の1〜4のいずれかの措置を講じることが義務づけられました。

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する研修の実施

- 介護休業・介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口設置)

- 自社の労働者の介護休業取得・介護両立支援制度等の利用の事例の収集・提供

- 自社の労働者へ介護休業・介護両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知

⑧ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認等

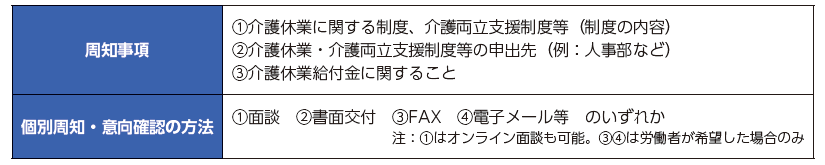

従業員が介護に直面した旨を申し出た場合、企業は個別に次の内容を周知し、介護休業の取得や介護両立支援制度等の利用の意向確認を行うことが義務化されました。

具体的な周知事項と周知・確認方法は次のようになっています。

出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

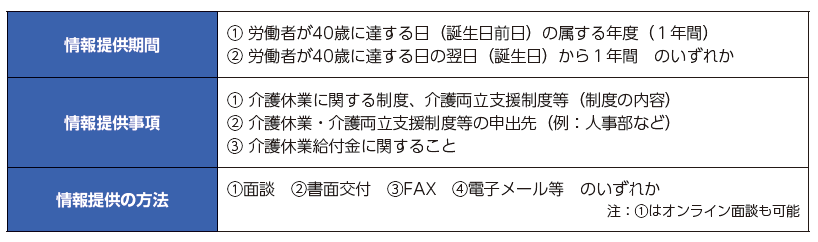

また、労働者が介護に直面する前の早い段階(40歳目安)で、介護に関する制度について情報提供を行い、介護休業制度や介護両立支援制度、介護保険制度などの理解と関心を深めることも求められています。

具体的な提供期間や提供事項、提供方法などは次のようになっています。

出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

なお、介護に直面した旨の申し出方法には法的な定めはなく、口頭でも可とされています。申し出方法を指定する場合は、あらかじめ就業規則等で明言しなければなりません。また、周知・意向確認は所属長や直属の上司など人事労務担当者でなくてもよいとされていますが、取得を控えさせる言動は禁止されています。

周知・意向確認の方法、情報提供方法にある「電子メール等」には、メールやSNSメッセージ等も含まれますが、書面に出力できるものに限られるため注意が必要です。

⑨ 介護のためのテレワーク導入

労働者の介護期の働き方について、テレワークを選択できるようにすることが企業の努力義務となりました。(ただし、テレワークの利用頻度、職種の限定などのルールは自由に決めることができます)

努力義務の実施判断は各企業の状況に応じて行われますが、仕事と介護の両立に積極的な支援が求められていることを踏まえれば、可能な範囲で対応することが望まれます。導入する場合は、テレワーク制度に関する内容を就業規則に盛り込み、申請書式などの準備も必要です。

2025年10月1日施行の改正内容(育児関連)

2025年10月1日からは、育児に関する次の2点が施行されます。これらは全て企業に義務づけられるものであり、特に(1)については就業規則の見直しも必要になります。

(1) 育児期の柔軟な働き方を実現するための措置と周知・意向確認

3歳以上で小学校就学前の子を養育する労働者に対して、柔軟な働き方を実現する2つ以上の措置を講じ、その中から選択できるようにすることが企業に義務づけられました。

「柔軟な働き方を実現する措置」は、次の5つの選択肢が設けられており、時短だけでなくフルタイム勤務も可能となるようにすることが求められます。企業は、これらの中から2つ以上の措置を提示し、労働者はその中から1つを選択します。新たな制度を導入する場合や既存の制度の拡充が必要な場合は、就業規則や申請書式などの整備が必要になります。

ただし、措置の導入にあたっては、過半数労働組合(労働組合がない場合は過半数代表者)から事前に意見聴取する機会を設ける必要があります。

- 始業時刻等の変更

次のいずれか(企業が定めた労働時間の上限を変更しないこと)

(ア) フレックスタイム制

(イ) 始業または終業の時刻を繰り上げまたは繰り下げる制度(時差出勤制度) - テレワーク等

1日の所定労働時間を変更せず、月に10日以上利用できる - 保育施設の設置運営等

保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与をするもの(ベビーシッターの手配・費用負担など) - 養育両立支援休暇の付与

養育両立支援休暇とは、就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇のことで、1日の所定労働時間を変更せず、年に10日以上取得できるもの - 短時間勤務制度

1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの

※2・4は、原則時間単位での取得とする。

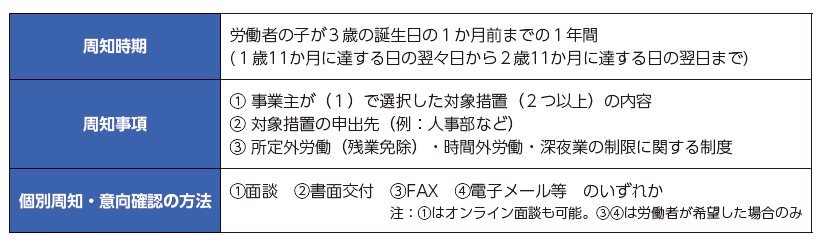

また、子が3歳になるまでは、従業員に対して適切な時期に措置に関する個別の周知と、制度利用の意向確認を行わなければなりません。

具体的な周知時期や周知事項、周知・意向確認の方法は次の通りです。なお、利用を控えさせるような個別周知と意向確認は禁止されています。また、家庭や仕事の状況が変化する場合があることを踏まえ、ここで提示されている周知時期外(例えば育児休業後の復帰時、短時間勤務や対象措置の利用期間中など)にも、定期的に面談を行うことが望ましいとされています。

出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

(2) 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮

これまでの妊娠・出産時における個別の意向聴取に加え、子が3歳になるまでの適切な時期に、仕事と育児の両立に関して個別の周知・意向聴取を行うことが義務づけられました。

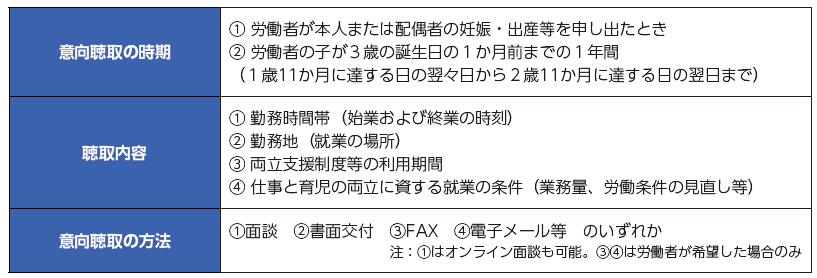

具体的な聴取時期や聴取内容などについては次の通りです。

出典:厚生労働省 PDF「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」

意向聴取の時期は、上記の他にも育児休業後の復帰時や労働者から申出があった際などにも実施することが望ましいとされています。また、聴取した労働者の意向に応じられるよう、勤務時間帯や配置、業務量、両立支援制度等の利用期間や労働条件などに配慮しなければなりません。

特に、子に障害がある場合等で労働者が希望するときは、短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長することが望ましいとされています。ひとり親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇を含めて付与日数に配慮することも求められます。

改正対応で人事労務業務のDX化が今後重要に!その理由は・・・

今回の改正は、従業員の育児や介護と仕事の両立を図るためのもので、企業にとっては今後の雇用維持にもつながる重要な取り組みとなります。特に働き盛りの40〜50代の介護離職を防ぐためにも、企業としても介護離職防止の対策に積極的に取り組むことが重要です。

しかし、就業規則の見直しを伴うものが多く、個別の周知、意向確認や研修などの対応も必要です。また、雇用保険法も同時に改正され「出生後休業支援給付金」「育児時短就業給付金」など新たな手続きも増えることから、人事労務業務が増大することは間違いありません。

法改正自体は従業員がより働きやすい環境に改善するために必要なものですが、総務部門が少人数体制になっている企業も少なくない中、いかに従業員一人ひとりに対してスムーズに対応できるかが企業にとって最大の課題と言えるでしょう。

そこで、改めて注目を集めているのが人事労務業務のDX化です。人事労務業務のDX化は、現在紙で手続きや管理している情報を「データで受け取る・管理する」ところからでも始められ、「ひとり総務」状態でも業務の効率化と生産性を向上させることができます。

例えば、奉行Edge 労務管理電子化クラウドのような手続きをオンラインで行える仕組みを導入すれば、従業員も自宅にいながら手続きを進めることができ、わざわざ手続きのためだけに出社することもなくなります。手続きの準備や従業員とのやり取り、人事情報管理、行政への申請などを全てオンラインで進められるため、手続き業務の効率化や生産性向上も実現します。

奉行Edge 労務管理電子化クラウドの場合は、育児休業、介護休業をはじめ、入社や結婚、住所変更など、様々な申請フォームのテンプレートが用意されているうえに、自社専用のWeb入力フォームも簡単に作成できるため、自社独自の社内手続きもデジタル化することができます。

外国人従業員がいる場合も、英語表記のWebページで入社や住所変更などの手続きが行えるため、労務手続きの完全ペーパーレス化にも対応します。

受け取った申請データは、ワンクリックで社員情報に反映させられるため、社員情報を手入力で登録する必要はありません。システム内で人事労務業務に必要な情報を網羅的に管理できる上、人事系システムにも連携できるため、社内手続き用の業務アプリとして導入することも可能です。e-Gov電子申請APIやマイナポータル申請APIに標準対応しているため、従業員から受け取った情報を元に電子申請すれば、手続き業務にかける時間も短縮できます。

また、勤怠管理システムもクラウド化しておけば、電話をかけなくても子の看護等休暇や介護休暇などの申請がスマートフォンなどからweb上で行えます。テレワークを導入する際も、クラウドサービスなら従業員の打刻はもちろん、上長承認や勤務状況のリアル把握もオンラインで行えるため、マネジメントの効率化も実現できます。

例えば奉行Edge 勤怠管理クラウドの場合、子の看護休暇・介護休暇を法定休暇として1日・半日・時間単位で管理でき、従業員が申請の際に時刻や時間数も入力できるよう設定することも可能です。

いつでもどこからでもアプリなどから簡単に申請ができ、集計も自動で行います。集計結果は、給与奉行iクラウドなどの給与システムに連携し、休暇情報を給与明細へ反映することもできます。給与奉行iクラウドで休暇中は「無給」と定めている場合でも、転送項目をあらかじめ設定しておけば自動で給与計算が行われます。

限られたリソースを最大限に活用して適切な対応を

2025年は、国民の4人に1人が75歳以上の後期高齢者になり、数百万規模の人材不足が起こると言われています。バックオフィス部門はそもそも人材確保が難しく、度重なる法改正もあって業務負担は増すばかりです。これからの時代は、業務をデジタル化して限られた人材リソースを最大限活用できる環境を整備することが必須です。

ただし、人事労務系のクラウドサービスは業務特化型のものが多く、個別に導入すると機能の重複が起こる可能性があります。また、サービス間でデータの利活用に手作業が発生し、機能を充分に活用できないおそれもあります。このような懸念がある場合は、総務・人事・労務の業務を網羅的にDX化できるシステムがおすすめです。例えば奉行iクラウド HR DX Suiteは、社内申請手続きのデジタル化や電子申請などにも対応でき、勤怠管理システムと連携して勤怠情報も給与計算に自動反映します。

人事労務業務のDX化は、従業員が本業に集中する時間を増やすことにもつながり、働き方や職場環境にも変革を起こすことができます。育児介護休業法のように短期間で繰り返し改正される法令もあるため、「対応が追いつかない」ということにならないよう、適正な対応を実現できるシステムで人事労務業務のDX化を進めてはいかがでしょうか。

関連リンク

-

従業員と担当者をつなぐ一人総務時代を支える業務アシスタント

クラウド労務管理サービス 奉行Edge 労務管理電子化クラウドについて

-

勤怠管理を自動化し業務時間を9割削減

クラウド勤怠管理サービス 奉行Edge 勤怠管理クラウドについて

-

人事労務業務のDXで最大、業務時間84%削減

奉行iクラウドHR DX Suite

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)