経済産業省がDXレポートを発表して以降、多くの企業がレガシーシステムの刷新を進めています。こうした取り組みは「モダナイゼーション」といわれ、業界・業種・企業規模を問わず、経営課題の1つとなっています。

しかし、業務担当者がシステム刷新プロジェクトに参画するのは後発になることが多く、どのように進められているか、具体的な取り組み内容を知らない方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、なぜ「モダナイゼーション」が必要なのか、背景や業務にもたらすメリットや刷新成功のカギなどを分かりやすく解説します。

目次

- モダナイゼーションとは

- モダナイゼーションとマイグレーション

- モダナイゼーションのアプローチ手法

- 業務目線でみるモダナイゼーションを行うメリット

- モダナイゼーションを成功させる4つの秘訣

- SaaS型ERPで無理なくモダナイゼーションを実現しよう

- おわりに

モダナイゼーションとは

モダナイゼーション(modernization)は、「現代化」や「近代化」などと訳され、古くなったものを現代的に更新することを意味する言葉です。IT分野においては、稼働開始から数十年経過した古いシステムを、時代にあわせて最新のシステムに置き換えることを指します。

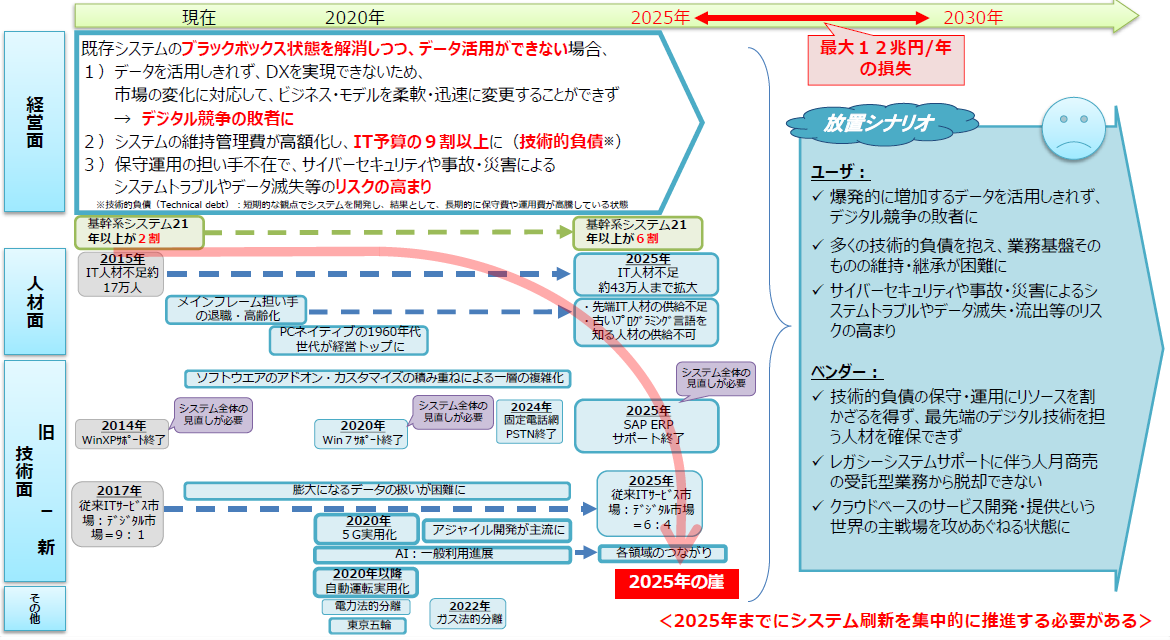

メインフレーム(汎用機)やオフコンなど、企業経営の根幹をになう基幹システムを「20年以上使い続けている」という企業は多く存在します。こうしたシステムは、独自に構築されたものが多く、機能の肥大化・複雑化やブラックボックス化などの問題を抱えています。また、大規模改修を行うことなく長期間同じシステムを使い続けていることで、最新のIT技術に対応できず、DXの足枷になるとも言われています。 経済産業省のDXレポートでは、このように問題の多い旧態依然としたシステム=いわゆるレガシーシステムを使い続けることで「2025年〜2030年までの間に年間最大12兆円の経済損失が生じる」恐れも報告されています。

出典:経済産業省 PDF「DXレポート(サマリー)」

グローバルにも対応できる企業競争力の強化には、レガシーシステムを最新技術に適合したシステムに置き換えることが最優先です。モダナイゼーションは、その対策の1つとして注目されています。

モダナイゼーションとマイグレーション

モダナイゼーションと似た言葉に、マイグレーション(Migration)があります。どちらもシステムの移行やアップグレードに関する概念ですが、目的やアプローチが異なります。

モダナイゼーションは、既存のシステムを最新技術やビジネス環境に適応させることを指します。システムを作り直して、パフォーマンスの向上やコスト削減、セキュリティ強化などを図るもので、「古い家を取り壊して新築(またはリフォーム)」するイメージです。

一方マイグレーションは、既存のシステムを別の環境に移行することを指します。移行自体が目的のため、大幅な機能変更や最適化はほとんど行いません。例えるなら、「家の中身はそのままで、新しい家に引っ越し」するようなものです。

どちらもシステムをクラウド化することはできますが、「早急にクラウド化したい」「既存システムを大幅に変更するリスクを避けたい」などの場合はマイグレーションが、「長期的にコスト削減したい」「レガシーシステムの技術的負荷を解消したい」場合などはモダナイゼーションが適しています。

また、古いシステムをクラウド環境にマイグレーションし、その後でクラウドネイティブなアプリケーションにモダナイズするといった流れもあります。マイグレーション自体は、必ずしもモダナイゼーションを伴うものではありませんが、まずはクラウド移行(マイグレーション)して、後からシステムを最適化(モダナイゼーション)するという企業も多いです。

モダナイゼーションのアプローチ手法

モダナイゼーションのアプローチ手法は多岐にわたります。

ここでは、主なアプローチ手法について紹介します。プロジェクトに参画するとよく耳にするため、どのような手法なのか簡単に理解しておくと良いでしょう。

①リホスト(イメージ:引っ越し)

- 既存システムを、ほぼそのままクラウドに移行すること。「リフト&シフト」とも呼ばれる。

- 例えば、社内サーバにあるシステムをそのままクラウドに移行させるなど。

- 比較的シンプルで移行に伴うリスクが低め。

- 旧システムの問題点や非効率はそのまま持ち越される可能性がある。

②リファクター(イメージ:内装リフォーム)

- システムの機能や言語はそのままで、内部のプログラムだけを改善する。

- 使いやすさ(パフォーマンス)の向上、処理速度の向上、メンテナンス性の向上などが期待できる。

- システムの操作性は変わらないため業務への影響は少ない。

③リライト(イメージ:間取りそのままの建て替え)

- 操作方法や機能はほぼ変えずに、コードを新しい言語に書き換える。

- 使いやすさはそのままで最新技術を活用でき、パフォーマンスや拡張性などが大幅に向上する。

- プロジェクト全体のコストが高くなる可能性がある。

④リプレイス(イメージ:住み替え)

- 市販のクラウドサービスや新しいシステムに置き換えること。

- すぐに導入でき、最新機能がすぐ使える。

- 新しいビジネスモデルへの対応や業務プロセスの改善、DX推進などの目的に合致しやすい。

⑤ リビルド(イメージ:新築&間取り変更)

- システムをゼロから設計すること。

- 最新技術で構築するため、セキュリティ強化ができ、メンテナンス性の向上も期待できる。

- 業務フローごとに最適化することもでき、業務プロセスの改善が可能。

- 多大な時間と費用がかかり難易度は高い。

- 新システム移行中に一時的な業務停止やダウンタイムが発生する可能性がある。

業務目線でみるモダナイゼーションを行うメリット

モダナイゼーションは「企業競争力強化に必需」と言われますが、社外だけでなく社内にも次のようなメリットをもたらします。

●生産性が向上する

モダナイゼーションによって最新の技術が導入されることで、業務の自動化・効率化が進みます。

例えば、入力をAIや自動入力機能がサポートするシステムなら、手作業の負担が軽減され、転記ミスもなくなります。書類やデータを探す際もワンクリックで必要な情報にアクセスでき、ストレスなく業務を進めることも実現できます。直感的な操作が可能なUI(ユーザーインターフェース)であれば、マニュアルなしでもすぐに新システムにも慣れるでしょう。

定型業務を自動化できれば、担当者がコア業務に専念できる時間も作れ、自動化した業務の正確性も向上するため、コア業務の精度向上にもつながります。

●業務の変化に対応できる

最新のシステムは拡張性が柔軟で、新しい機能や変更を容易に追加できるようになっているため、ビジネスの成長に伴う業務の変化にも迅速に対応でき、業務の適応力が向上します。

また、クラウド化することで社内だけでなく自宅や外出先でも作業ができるようになり、柔軟な働き方にも対応できるようになります。

●セキュリティ体制やBCP対策が強化できる

モダナイゼーションで最新のセキュリティツールを導入でき、データ保護や不正アクセスの防止を強化することができます。これにより、昨今拡大するサイバー攻撃による情報漏えいや、セキュリティ侵害のリスクを低減できます。

また、クラウド環境に移行することで、システム障害や自然災害も含む有事の際にも早期データ復旧にも対応でき、BCP対策にもつながります。

●タイムリーに情報を提供できる

インフラ環境がクラウド化すると、部門ごとにシステムで管理していたデータを統合管理することもできるようになります。全社の情報がタイムリーに集約されるため、データ分析も迅速に遂行でき、意思決定に即時反映することでビジネスインサイトの質も向上します。

●システム運用にかかるコストを削減できる

古いシステムでは、主にハードウェアの導入費用や維持管理費が高額になりがちですが、クラウド移行が実現するとハードウェアにかかるコストを大幅に削減できます。

SaaS型ERPのような、アプリケーションまで提供されるクラウドサービスを利用すれば、プログラム更新が自動で行われるため、ソフトウェアにかかるアップデートやバージョンアップ費用も不要になります。

モダナイゼーションを成功させる4つの秘訣

DXの推進やグローバル競争力の強化のためには、レガシーシステムからの脱却は避けて通れない大きな課題です。しかし、刷新後、システムが使いづらくなったという声も多く耳にします。

現在稼働しているシステムがあることで、「モダナイゼーションは簡単にできる」と楽観視すると、「実行中に問題が次々に露見して、なかなか運用開始に至らない」「コストだけが増え続ける」という事態にもなりかねません。

モダナイゼーションを成功させるためには、少なくとも次の4点を押さえておくことが大切です。

①「何のためにモダナイゼーションをするのか」を明確化する

モダナイゼーションは単なる「システム刷新」ではなく、業務改善や企業成長にどう貢献するかを明確にすることが重要です。闇雲に進めても、期待する効果が先走ったり、「何が」「どうなれば」よいのかを明確化・共有できず、プロジェクト進行中に抜け漏れが次第に発覚したりする恐れがあります。

モダナイゼーションを進める前には、具体的な目標や期待される成果を明確化し、業務がどう変わるか、使い勝手が悪くならないようにプロジェクト内で共有します。その上で、現行システムの残す部分、刷新する部分など、適切な要件定義をアウトプットします。

②業務担当者も初期からプロジェクトに参画する

システム導入をIT部門や経営陣だけで決めると、現場の実際の業務フローに合わないシステムになることがあります。現行システムで対応できずに手作業で補完している業務プロセスがある場合、初期に実態把握がされなければ新しいシステムに反映されないままプロジェクトが進行することもあります。

システムの性能要件を最終判断するのは、業務担当者です。業務担当者が初期段階から参画していないと、受け入れテストになって「使用中の現行システムより処理時間が遅い」などの問題が発覚することになってしまいます。また、他部門が独自にクラウドサービス等を利用している場合、どのデータで一元化を図るか(または連携するか)などの判断についても、業務担当者の意見が欠かせません。

業務担当者もプロジェクトの初期段階から参画して積極的に意見を出し合うことで、「使いやすさ」「業務フローとの整合性」を確保したシステム要件を明確にすることができ、スムーズなシステム刷新も実現しやすくなります。

③いきなり変えずに少しずつ進める

一度に全システムを変えようとしても、現場の混乱が大きくなってしまいます。特に、初期段階やプロジェクトの実行中に「現行業務を熟知した人がいない」「現行業務の仕様書がない」「仕様漏れが発覚」などトラブルや想定外の問題が発生することはよくあります。稼働後にトラブルが多発しないようにするには、計画的に実行することも重要です。

また、要件定義の内容や実現するシステムの選定によっては、時間だけでなくコストも膨大になる可能性があり、短期で実現できるものではありません。あらかじめ中長期的なスケジュールを立て、段階的に実行する戦略も必要です。フェーズごとに成果を確認しながら進めていくことで、段階的に実務の意見を反映でき、途中で問題が発生した場合も早急な対応策も講じやすくなります。

④自社に最適なパートナー・システムを選ぶ

モダナイゼーションのプロジェクトは、一般的に社内の窓口となるシステム部門、システムの利用者となる業務部門、ベンダー企業で構成されます。社内のメンバーはほぼ「モダナイゼーションは初めて」になるため、モダナイゼーション経験の豊富なベンダーを選定することが大切です。

モダナイゼーションに知見の高いベンダーなら、ユーザーのニーズやフィードバックを反映したシステム設計、パフォーマンス測定、セキュリティ対策などを自社の事情に合わせた適切な提案をしてもらえます。業界や業種特有の課題にも精通していれば、自社の課題に対する理解度も高く、有益な情報を持っている可能性もあります。

ベンダー選びの際は、「類似プロジェクトでの経験や成功事例があるか」「最新の技術やトレンドに精通しているか」「自社の業界やビジネスの特性を理解しているか」「定期的な報告や相談がスムーズに行えるか」「問題が発生した際に迅速かつ適切に対応できるか」などを確認するとよいでしょう。また、新システムを効果的に利用するためのトレーニングや、教育などのサポート体制があるかも確認しておくと、実行後の運用段階においても安心できます。

SaaS型ERPで無理なくモダナイゼーションを実現しよう

モダナイゼーションは、自社に必要なハード環境であれば「オンプレミスからクラウド」も「オンプレミスからオンプレミス」も可能です。しかし、ハードウェアに左右されることなく「最新のIT技術を適切に取り入れたい」「各部門や拠点と連携強化をしたい」などの実現には、モダナイゼーションを実施するタイミングでクラウド化することが望ましいと言えます。

最近は「クラウドに移行することがモダナイゼーション」といわれるほど、クラウド化への流れは強くなっています。そして、近年の市場ではSaaS型ERPも主流になりつつあります。

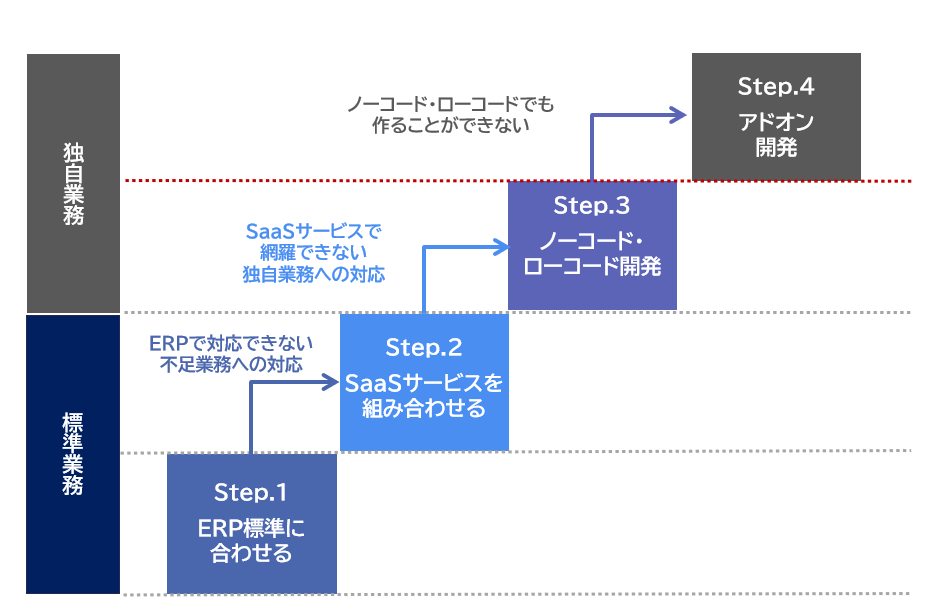

SaaS型ERPなら、クラウド上で自社専用システムを構築する必要がなく、サイロ化やブラックボックス化、属人化など、レガシーシステムを取り巻く問題を簡単に解決できます。様々なクラウドサービスと連携してデータを利活用でき、システムが持つ標準機能と他サービスで補えない業務はノーコード・ローコードツールで対応できるため、アドオン開発や追加のシステム構築をしなくても済みます。比較的短期間で移行を進められるため、業務への支障を最小限に抑えつつレガシーシステムからの脱却を可能にします。

●SaaS型ERPのシステム構想方法(Fit to Standard)

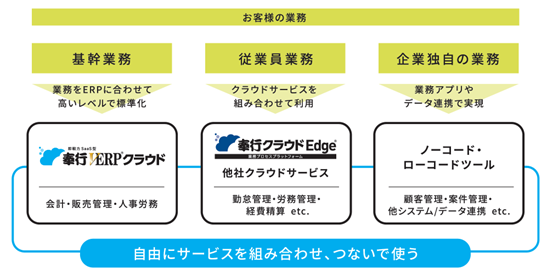

例えば、奉行V ERPクラウドの場合、全22種類のモジュールをパッケージとして用意しており、バックオフィス部門の基本業務を全て網羅できます。操作性も業務担当者の使い勝手に配慮し、インターフェイスはWindows操作を基本としています。クラウドサービスでありながらwebブラウザで操作せず、アプリで操作するため、伝票入力中にインターネットが一時遮断されても入力作業を続けられ、データはインターネット接続復旧後にまとめてアップできます。この業務の網羅性と高い操作性で、マイグレーションにも適しています。

また、100種類以上のサービスとAPI連携でき、親和性の高いノーコード・ローコードツールを利用すれば、独自業務にも対応可能です。

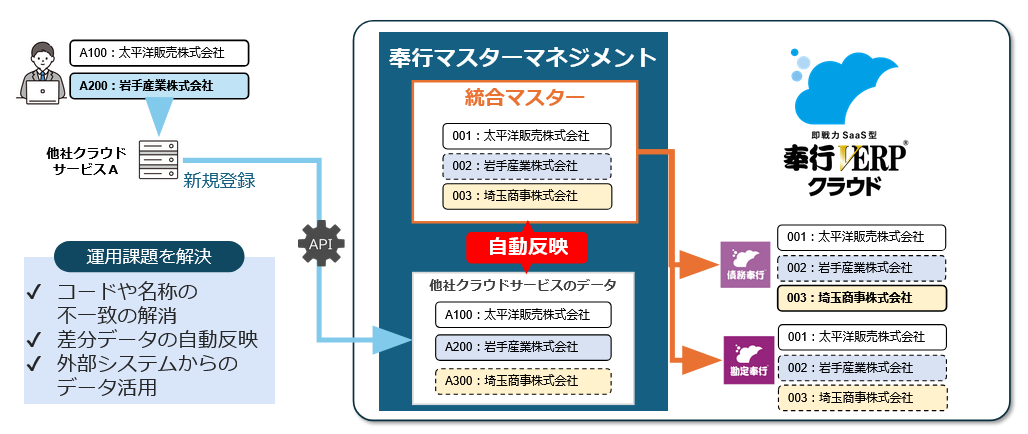

多拠点展開している場合なども、拠点ごとに機能を選んでクラウドでつながることができ、昨今活発に行われているM&A等による子会社化にも柔軟に導入しやすくなっています。拠点のデータは、時間をかけずボタン1つで簡単に収集でき、他社システムのマスターを統合データとして管理・運用することもできるため、グループ企業の実績把握もタイムリーに行えます。

さらに、業務に精通したインストラクターやシステムコンサルタント、開発スタッフが、操作方法や設定内容などをリモートで画面を一緒に見ながら説明してくれるので、運用段階でも疑問や不明点を迅速に解決できます。OBC公式コミュニティサイト「まなぼーど」では、奉行シリーズのユーザー同士・同職種同士で便利な使い方の情報共有なども行えます。

このように、奉行V ERPクラウドでは「情シス担当者が不在」「ひとり業務」でも安心して使いこなせる環境も提供しています。

おわりに

モダナイゼーションの具体的な進め方やサービスの適正判断は、ベンダー任せになるケースも多いですが、本当に最適なシステムかを判断するのは企業側であり、操作を直接実行する業務担当者がもっとも重要なステークホルダーであることを認識しなければなりません。

業務効率化を実現し、ビジネスに寄与する最適なシステムへと刷新するためにも、自社の課題と真摯に向き合い適切な提案ができるベンダーをパートナーに迎え、二人三脚で取り組んでみてはいかがでしょうか。

関連リンク

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)