大企業での導入事例が多かったERPですが、特色の異なるさまざまなERPが提供されるようになったことで、中小企業での導入事例も増えつつあります。経営資源の一元管理により、業務の効率化や経営判断の迅速化などのメリットをもたらすERPは、企業規模にかかわらず導入が進められています。

ERPの選定では、「どのようにサービスを選べばいいのかわからない」「自社に適したERPを選びたい」と考える方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、ERPの種類や選び方、選定に失敗しないために確認するポイントなどを詳しく解説します。これからERPの導入を検討している方は、自社に合ったサービスを見つけるための参考にしてください。

目次

- ERPとは、企業全体を一元管理するシステムのこと

- ERPの運用はクラウドとオンプレミスで分かれる

- クラウドERPの種類

- SaaS型ERPが適している企業

- IaaS型・PaaS型ERPが適している企業

- クラウドERPを選定する前に準備すべきこと

- クラウドERPの選び方のポイント

- クラウドERPは選び方のポイントを押さえて、自社に合ったサービスを選定しよう

- よくある質問

ERPとは、企業全体を一元管理するシステムのこと

ERPとは、Enterprise Resources Planningの頭文字を取った略称で、日本語に翻訳すると「企業資源計画」です。一般的には、会計、人事、生産、物流、販売などの基幹業務を統合し、経営資源を一元管理するシステムをERPと呼んでいます。

ERPを導入することで、業務の効率化やデータの有効活用をはじめ、経営判断の迅速化などのメリットがあります。ERPの導入は、企業の継続的な成長と利益の最大化に役立つでしょう。

ERPの運用はクラウドとオンプレミスで分かれる

クラウドERPなら、ERPの機能をインターネット経由で利用することが可能です。サーバやシステムは提供元のベンダーが管理するため、インターネット環境があれば利用することができます。初期費用が安く、短期間で導入できる点や、プログラム更新やセキュリティ管理をベンダーに任せられる点が特長です。

一方、サーバやネットワーク機器を自社で用意して管理するオンプレミスERPは、自由度が高く、自社に適したサービスを構築しやすいといった特長があります。ただし、導入コストが高く、導入まで時間もかかります。システムの運用・保守にかかる手間、セキュリティ対策への継続的な対応に追われる点なども難点といえるでしょう。

これらを踏まえ、近年ではクラウドERPのシェアが年々増加傾向にあり、今後主流になっていくと考えられています。

クラウドERPの種類

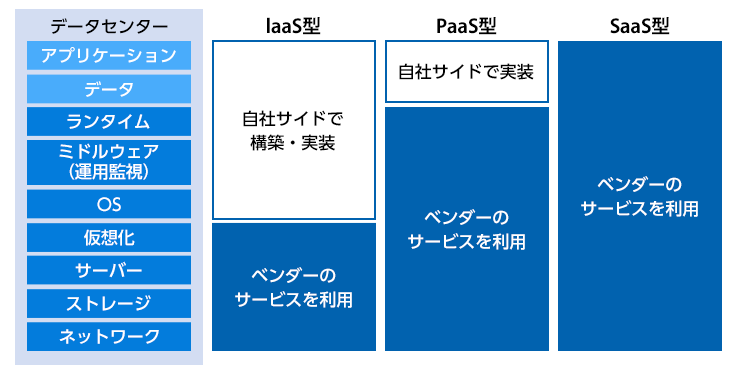

クラウドERPは、クラウド上で自社が管理する範囲により、「SaaS型」「IaaS型」「PaaS型」に分けられます。それぞれの違いを踏まえて、自社に適したサービスを選定しましょう。

SaaS型

SaaS(サースまたはサーズ)とは、Software as a Serviceの頭文字を取った言葉です。サーバやネットワーク、ソフトウェアなど、ERPを動かすために必要なすべての機能をベンダーが提供します。利用する企業は、ベンダーが運用しているERPシステムにインターネットを介してアクセスし、サービスを利用します。

SaaS型ERPでは、ソフトウェアを自社のパソコンなどにインストールしたり、自社でサーバを構築したりする必要はありません。システムの監視やバックアップ、バージョンアップ、セキュリティ対策といった運用保守に関する業務をベンダーに一任できるため、専門知識がなくても対応できるというメリットがあります。

一方、デメリットは、利用できる機能がベンダーの提供範囲に限られる点です。とはいえ、SaaS型ERPは、業務の効率化につながる標準的な仕様で作られています。自社の旧来の業務フローにこだわるのではなく、クラウドERPで対応できる形に作り変え、業務効率の向上を図るなど、柔軟な対応が求められます。

IaaS型・PaaS型

IaaS(イアースまたはアイアース)はInfrastructure as a Serviceの頭文字を取った言葉で、サーバやネットワークなどのERPのインフラ部分のみをクラウド上で使用します。

PaaS(パース)はPlatform as a Serviceの頭文字を取った言葉で、インフラ部分に加え、OSやミドルウェアなどのシステム開発に必要なプラットフォーム一式をクラウド上で使用するERPです。

IaaS型とPaaS型は、自社でサーバを構築する必要がない分、オンプレミス型に比べて初期費用や労力を抑え、カスタマイズ性の高いERPを導入できます。ソフトウェアを購入して自社でインストールする方法のほか、利用料が設定されたサブスクリプションタイプのサービスを利用することも可能です。

ただし、運用コストが高くなる傾向があることや、運用には専門的な知識を持った技術者が必要といった懸念点があります。

SaaS型ERPが適している企業

ERPを稼働させるための機能がすべて備わっているSaaS型ERPは、どのような企業に適しているのでしょうか。SaaS型ERPが適している企業には、下記のような特徴があります。

<SaaS型ERPが適している企業の特徴>

- 導入費用や導入期間を抑えたい

- 自社でシステムの運用や保守を行う体制が整っていない

- オフィス外からシステムにアクセスすることが多い

SaaS型ERPは、ERPを利用するめのサーバやソフトウェアなどを自社で調達する必要がないため、費用や期間を抑えられます。低コスト、短期間でERPを導入したい企業には、SaaS型ERPがおすすめです。

また、自社でシステムの運用や保守を行う体制が整っていない企業の場合、オンプレミス型はもちろん、IaaS型やPaaS型のサービスには対応しきれない可能性が高いでしょう。

ERPは企業のコアとなる情報を一元管理するシステムのため、不具合があると多くの業務に影響を及ぼします。安定した運用を行うためにも、ベンダーに運用や管理を任せられて、手厚いサポートも受けられるSaaS型のサービスが便利です。

さらに、SaaS型ERPは、インターネット環境さえあればどこからでもアクセスできるため、オフィス外からシステムにアクセスすることが多い企業にも適しています。テレワークや営業先などからでも情報の閲覧などが可能なため、柔軟な働き方にも対応しています。

IaaS型・PaaS型ERPが適している企業

自社でソフトウェアを調達・運用するIaaS型・PaaS型ERPは、どのような企業が適しているのでしょうか。IaaS型・PaaS型ERPが適している企業の特徴は、下記のとおりです。

<IaaS型・PaaS型ERPが適している企業の特徴>

- 機能の柔軟性やカスタマイズ性を重視したい

- 自社でシステムの運用や保守を行う体制が整っている

IaaS型・PaaS型ERPが向いているのは、機能の柔軟性やカスタマイズ性を重視したい企業です。すでにオンプレミスERPを運用しており、インフラ環境のみをクラウド化したい企業にも適しています。

ただし、IaaS型・PaaS型ERPは、自社でシステムの運用や保守、セキュリティ対策などを行わなければいけません。ITに詳しい従業員が在籍している企業でなければ、対応が困難であると考えられます。システムを熟知した従業員が限られる場合、該当の従業員が退職や休職をしたときに、対応できなくなる可能性もあります。

IaaS型・PaaS型ERPを検討する場合は、運用できる体制が整っているかどうかについて、事前に確認しておくことが大切です。

クラウドERPを選定する前に準備すべきこと

クラウドERPの導入を成功させるには、自社の課題解決につながる適切なサービスを選定することが重要なポイントです。ERPの選定を誤ることで、「自社が必要としていた機能が利用できない」「従来使用していたシステムとの連携がうまくいかない」といった問題が生じてしまいます。ERPは、幅広い業務に関わるシステムだからこそ、導入時には慎重な検討が求められるのです。

クラウドERPの選定に失敗しないためも、下記の3点について事前に確認しておきましょう。

クラウドERP導入の目的を定める

クラウドERPの選定を始める前に、導入の目的を明確にする必要があります。例えば、「属人的になっている業務をなくしたい」「売上や在庫などのデータを横断的に抽出・集計したい」「セキュリティ管理のため内部統制を強化したい」など、企業によってさまざまなケースが考えられます。

クラウドERPの導入は、比較的手間のかからないSaaS型であったとしても、ある程度の労力と時間が必要です。目的が定まっておらず、クラウドERPを導入すること事態が目的になってしまっては、意味がありません。

クラウドERPは、あくまでも企業の持つ経営資源を有効活用し、成長を目指すための手段です。それによって何を達成したいのかを見失わないようにしてください。

自社の課題を把握する

クラウドERPを選定する際は、業務上の課題を把握した上で、サービスを検討する必要があります。課題を洗い出すことで、ERPに必要な機能が見えてくるためです。

また、解決したい課題には優先順位をつけて、整理していくのがおすすめです。ERPによって必ず解決したいことが明確になり、サービス選定の参考になります。

クラウドERPの適用範囲と要件を整理する

クラウドERPを導入する前に、管理する情報の範囲と要件を整理しておきましょう。その際、現在の業務内容をクラウドERPの機能にあてはめようとするのではなく、クラウドERPの機能に合わせて業務を標準化していくイメージを持つことが大切です。

以前、日本企業ではERPを利用する際、企業独自の習慣や業務プロセスに合わせて、追加アドオンを開発していく手法がとられていました。

しかし、独自のカスタマイズによるコストの増大や、システムの肥大化による柔軟性の欠如などが問題として挙げられるようになります。業務が拡大するごとに追加で開発が必要となり、DXの推進やシステム変更が追いつかなくなってしまうのです。

そこで現在は、クラウドERPのパッケージとして提供される標準機能に、業務を合わせる方法が注目を集めています。標準機能を活かして運用していくことが前提となるため、追加でアドオン開発は行いません。足りない機能は、複数のクラウドサービスを組み合わせて補います。

中には、従来のやり方を変えることに抵抗を覚える方もいるかもしれませんが、多くのクラウドERPは、各企業の業務プロセスを参考に、ベストプラクティスとして標準機能を取り入れています。

長期的な視点を持つと、最良の方法が取り入れられたクラウドERPの標準機能を活用するメリットは大きいといえます。

クラウドERPの選び方のポイント

クラウドERPは、企業の重要なデータを扱うシステムです。導入を成功させるためにも、下記のポイントを押さえてサービスを選びましょう。

自社の課題解決につながるか

自社の課題を解決するために必要な機能を搭載したERPでなければ、導入する意味がありません。あらかじめ自社の課題を洗い出し、必要な機能をまとめた要件の作成をおすすめします。

また、システムの操作性など、非機能要件についても併せて確認しておくと安心です。

カスタマイズ性や、ほかのサービスとの連携に優れているか

クラウドERPは、オンプレミスERPに比べてカスタマイズ性は劣りますが、それでも、サービスによってはある程度のカスタマイズが可能です。

例えば、さまざまな機能を有するシステムの中から、機能を選択して組み合わせられる「コンポーネント型ERP」なら、自社の必要な機能だけをピックアップして利用できます。

また、運用しているシステムの一部を、クラウドERP導入後もそのまま使用する場合、データ連携が可能かどうかを必ず確認しておかなければいけません。連携ツールが充実しているサービスの場合、複数サービス間でのデータ連携をスムーズに行えます。

クラウドERPは、ベンダーが提供する機能にカスタマイズ性が依存することになるため、自社に合った形で導入できるかどうかを確認することが大切です。

導入時や運用中のサポートが充実しているか

クラウドERPを選ぶ際は、導入時や運用中のサポートの有無も重要なポイントとなります。ERPの導入時には、疑問点が出てきたり、場合によっては問題点が生じたりする可能性もあるでしょう。

クラウドERPを提供しているベンダーの中には、導入時に専任担当者がついてサポートするサービスや、従業員教育などを含めた導入支援などを実施している場合もあります。サポートが充実しているサービスを利用すると、スムーズな導入が可能です。

また、運用中のトラブル発生時のサポートについても、確認しなければなりません。サポート受付時間や問い合わせ手段、サポート範囲についても導入前に把握しておくと安心です。

導入実績が豊富なベンダーか

クラウドERPの導入実績が豊富なベンダーは、それだけ多くの企業の導入支援を行い、さまざまな課題に対応してきたということです。多様な問題に対応してきた実績をもとに、適切なサポートを受けられる可能性が高いと考えられます。

また、導入実績が豊富ということは、多くの企業からの信頼を得ているということでもあります。

セキュリティ体制が万全か

クラウドERPでは、セキュリティ対策をベンダーに一任することになります。安心して利用できる、高いセキュリティ対策をとっているサービスであるかを確認することは、必要不可欠です。

第三者機関による評価などを受けているサービスなら、安心できるでしょう。

クラウドERPは選び方のポイントを押さえて、自社に合ったサービスを選定しよう

クラウドERPで業務の効率化や生産性の向上を目指すためには、カスタマイズ性やサポート体制など、今回ご紹介したクラウドERPの選び方のポイント押さえてサービスを選定することが大切です。クラウドERPの標準機能を最大限に活用し、足りない機能はクラウドサービスを組み合わせて最適化していきましょう。

OBCの「奉行V ERPクラウド」は、コンポーネント型のクラウドERPです。会計管理、販売管理、人事労務といったコア業務領域をERPで構築し、関連するシステムと連携をとることで必要な機能を補完します。

各部門で発生したデータは、形式を問わず奉行V ERPクラウドに自動で取り込めます。そのため、手作業によるデータ入力や取り込み作業の必要がなくなり、各部門とバックオフィス部門のやりとりをシームレス化が実現可能です。

また、AIが入力をサポートして取り込み後の業務を自動化する上、専門的な分析サービスなどにもデータを活用できるようになり、より的確に経営判断に活かすことができるでしょう。

世界トップレベルのセキュリティ体制も特徴で、導入時や導入後のサポートも充実しているため、安心してご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

よくある質問

- ERPにはどんな種類がある?

- ERPは、自社でサーバやソフトウェアの運用を行う「オンプレミスERP」と、クラウド上でサービスを利用する「クラウドERP」の2種類に大別できます。さらに、同じクラウドERPでも、サーバやネットワーク、ソフトウェアなど、ERPを動かすために必要なすべての機能をベンダーが提供する「SaaS型」と、自社でソフトウェアを調達・運用する「IaaS型」「PaaS型」に分けられます。

- なるべくコストと手間を抑えてERPを導入するには?

- コストと手間を抑えて、短期間でERPを導入したい場合は、SaaS型ERPがおすすめです。ベンダーが用意したシステムを利用するため、手間なくスピーディーに運用を始められます。

- ERPの選び方は?

- ERPを選ぶときは、自社の課題解決につながるサービスかどうかを確認する必要があります。さらに、カスタマイズ性やセキュリティ体制、サポート体制、ほかのシステムとの連携性なども確認しておくと安心です。また、導入シェアや実績の豊富なシステムなら、安定したサービスを受けやすいでしょう。

■監修者

石割 由紀人

公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタルの会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。

関連リンク

-

あらゆるサービスやデータと繋がる

中堅・上場企業向け国産 SaaS ERP奉行V ERP クラウド

-

グループ経営合理化のためにうまれたグループ企業のためのクラウドERP

奉行V ERPクラウド

Group Management Model

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)