企業の持つ経営資源を一元管理し、有効活用できるERPですが、導入する際は目的を明確にした上で進めることが大切です。

「ERPを導入すれば、直ちにすべての課題が解決する」というわけではありません。ERP導入のメリットやデメリットも理解し、自社に適したサービスや導入方法を検討しましょう。

本記事では、ERPを導入する目的やメリット・デメリット、導入までの流れなどを詳しく解説します。ERPの導入を検討する際の参考にしてください。

目次

- ERPとは、企業全体を一元管理するシステムのこと

- ERPを導入する目的

- ERPを導入するメリット

- ERPを導入するデメリット

- ERPの種類と特徴

- ERPの運用はオンプレミスとクラウドに分かれる

- クラウドERPのメリット

- ERPの導入ステップ

- ERPの導入で企業の継続的な成長を目指そう

- よくある質問

ERPとは、企業全体を一元管理するシステムのこと

ERPは、Enterprise Resources Planningの頭文字を取った略称です。日本語に翻訳すると「企業資源計画」となります。

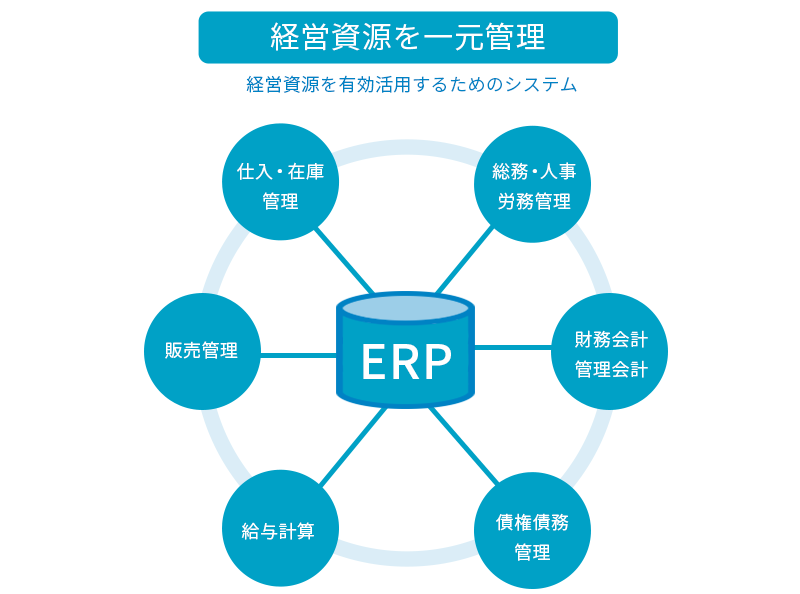

企業は、「ヒト・モノ・カネ・情報」といった経営資源によって支えられています。ERPとは、これらの経営資源を有効活用するための考え方や計画のことです。現在は、経営資源の有効活用を実現するためのシステムをERPと呼ぶケースが増えています。ERPシステム(以降、ERP)では、経営資源を一元管理することで、企業の利益を最大化することを目指します。

なお、ERPと混同されることの多い「基幹システム」は、業務範囲が明確に異なるため注意しましょう。ERPは企業が持つ情報の一元管理を行うシステムであるのに対し、基幹システムは単一の基幹業務の管理を行うシステムです。例えば、受注・販売管理システム、在庫管理システム、人事・給与管理システムなど、企業運営において基幹・基礎となる業務のシステムが基幹システムにあてはまります。

ERPを導入する目的

ERPを導入する目的は、企業の継続的な成長にあります。企業が持つ限られた経営資源を最大限に活用し、成長につなげていくためには、ERPによる情報の一元管理が効果的なのです。

会計管理、販売管理、人事労務などに関するシステムをそれぞれ別個に運用していると、業務間での連携が難しく、全体像が見えにくくなってしまいます。データの抽出や分析にも手間や時間がかかるでしょう。経営状況の把握や経営戦略の立案・実行にも時間を要することになり、スピーディーな経営判断ができません。

ERPを導入し、企業が持つ経営資源を一元管理することで、必要な情報をリアルタイムに確認できるようになり、経営判断が迅速化できます。スピーディーな経営判断は、企業の継続的な成長に欠かせない要素のひとつです。

また、各システムが連携することによって業務効率化が進み、データの自動集計と自由度の高いデータ活用なども実現します。業務が効率化することで生産性が高まり、企業成長を図ることができます。

ERPを導入するメリット

ERPを導入して経営資源を一元管理することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。ここでは、ERPを導入する具体的なメリットをご紹介します。

業務効率が向上する

ERP導入のメリットのひとつは、業務効率が向上する点です。ERPによってさまざまな業務システムを連携させ、共通のデータを即座に確認できるようにしておくことで、スムーズに情報共有が可能になります。

例えば、製造業の場合、取引先からの受注に対し、各部署に在庫状況、資材の仕入れ、生産スケジュールなどの確認が必要です。ERPを導入し、企業全体が同じデータベースを確認できるようにすれば、業務に必要な情報をひと目で把握できます。各部署への確認・調整作業の工数を削減でき、業務効率が向上するのです。

業務データの活用を促進できる

ERPを導入すると、売上と経費、在庫状況、人事データなどを一括して確認できます。部署ごとのデータだけでなく全体が見えることで、より正確な状況把握ができるでしょう。

限られたデータでは得られなかった気づきを得たり、全体を把握した上でのデータ分析ができたりするため、視野を広く持ち、企業全体の利益を考えやすくなります。

スピーディーな経営判断が可能になる

ERPを導入すると、企業が保有している資産、売上、人材などの情報をリアルタイムで確認できるため、スピーディーな経営判断が可能となります。市場の変化が激しい昨今、経営判断の遅れが致命的な損失につながることもあり、迅速な経営判断は必要不可欠です。

経営資源を一元管理するERPでは、経営判断に必要なデータを手間なく抽出・分析できます。さまざまなデータを見比べる必要がなくなり、情報の見落としを防ぐ効果も期待できます。

セキュリティを一括管理できる

ERPを導入し、社内のシステムが統合されることで、セキュリティの一括管理が可能です。例えば、セキュリティアップデートやパッチの適用、エンドポイント対策などのセキュリティ管理を一括で行えます。

また、巧妙化するサイバー攻撃に備え、高度な認証システムや細かなアクセス権の設定、ログ管理の機能が組み込まれているサービスもあり、セキュリティの強化も期待できます。

ガバナンスが強化できる

業務データをERPで一元管理することで、不正な改ざんや架空処理といった問題の抑止が可能です。部署ごとに独立したシステムを使用していると、どうしても管理者の目が行き届かない部分が多くなってしまいます。情報をERPで一元管理し、ガバナンスを強化することで、業務のブラックボックス化を防ぎましょう。

ERPを導入するデメリット

メリットの多いERPですが、導入におけるデメリットもあります。ERPを導入する際は、デメリットについても理解した上で、自社にとって価値があるかどうかを判断することが大切です。

導入や運用でコストが発生する

ERPの導入や運用には、一定のコストが生じます。社内で設置したサーバでシステムを運用するオンプレミスERPでは、サーバの構築費用やソフトウェアの購入費用、カスタマイズ費用といった高額な初期費用がかかります。導入後の運用コストは抑えられるものの、サーバやネットワーク、セキュリティの管理コストは必要です。

一方、ベンダーのサーバを利用するクラウドERPであれば、初期費用を抑えて導入できます。しかし、月額制や年額制、従量課金制など、サービスに応じた運用コストがかかります。

運用体制の整備が必要になる

ERPを導入する際には、さまざまな事前準備が必要です。具体的には、関連システムとの連携やデータ登録に加え、従業員への周知と運用ルールに関する研修などが挙げられます。

これまで利用してきたシステムを一新し、新たな業務フローを導入することになるため、軌道に乗るまでには一定の負担が生じる可能性が高いでしょう。ERP導入について従業員に理解を求めるとともに、事前準備を行わなければいけません。

ERPの種類と特徴

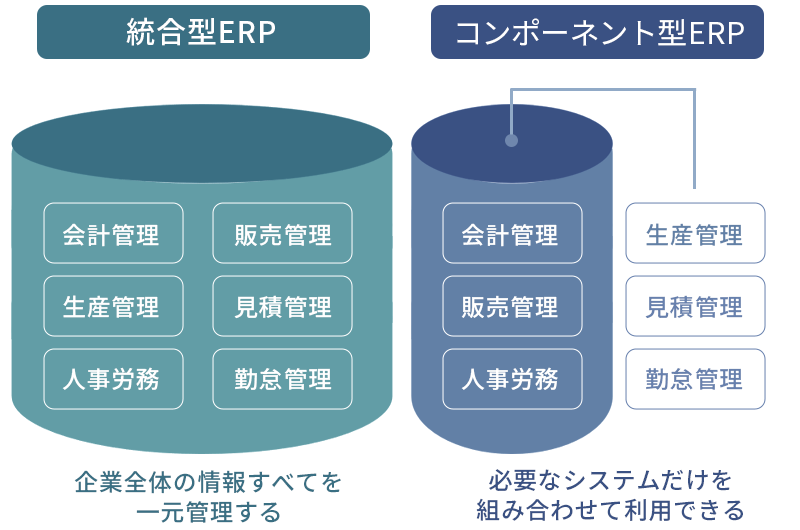

ERPは、カバーする業務範囲の違いによって、「統合型」と「コンポーネント型」に分けられます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

統合型ERP

統合型ERPは、企業全体の情報すべてを一元管理するシステムです。会計管理、販売管理、人事労務といったすべての基幹システムを、一元管理するための機能が網羅されています。経営資源の一元管理やデータ連携といった、ERPのメリットを最大限活かすことができるシステムといえます。

一方で、膨大なデータを管理するため、導入までの手間とコストが大きい点がデメリットです。企業によっては、必要のない機能が含まれている可能性も否めません。

コンポーネント型ERP

コンポーネント型ERPは、必要なシステムだけを組み合わせて利用できるシステムです。すべての機能を一括導入するのではなく、最低限のシステムを導入後、必要に応じて少しずつ拡張していきたいといった企業に適しています。

統合型ERPに比べて導入コストや手間も少ないため、短期間で導入したい企業や、スモールスタートで効果測定をしたい企業などにもおすすめです。

ただし、システムを追加していく際に、機能の重複やコストの増大などが起こるおそれもあります。システムの範囲を広げる際は、提供元のベンダーを統一することでシステムの重複を防ぎ、スムーズな連携を実現できるでしょう。

ERPの運用はオンプレミスとクラウドに分かれる

ERPの運用形態には、ベンダーが管理するサーバを活用してインターネット経由でシステムを利用する「クラウドERP」と、システム構築に必要なサーバやネットワーク機器などを自社で調達・管理する「オンプレミスERP」があります。

クラウドERPでは、クラウド上に用意されたシステムを利用できるため、導入期間が短く、サーバ管理も不要です。システムアップデートもベンダーが行うため、社内で対応する必要はありません。

オンプレミスERPは、クラウドERPに比べて柔軟なシステムカスタマイズが可能で、運用も社内で行います。自社にマッチしたシステムを構築しやすい反面、導入にかかるコストや労力が大きいという難点があります。また、自社サーバで運用するため、サーバの管理や保守なども自社で行わなければいけません。

ERP市場ではクラウドERPが急拡大している

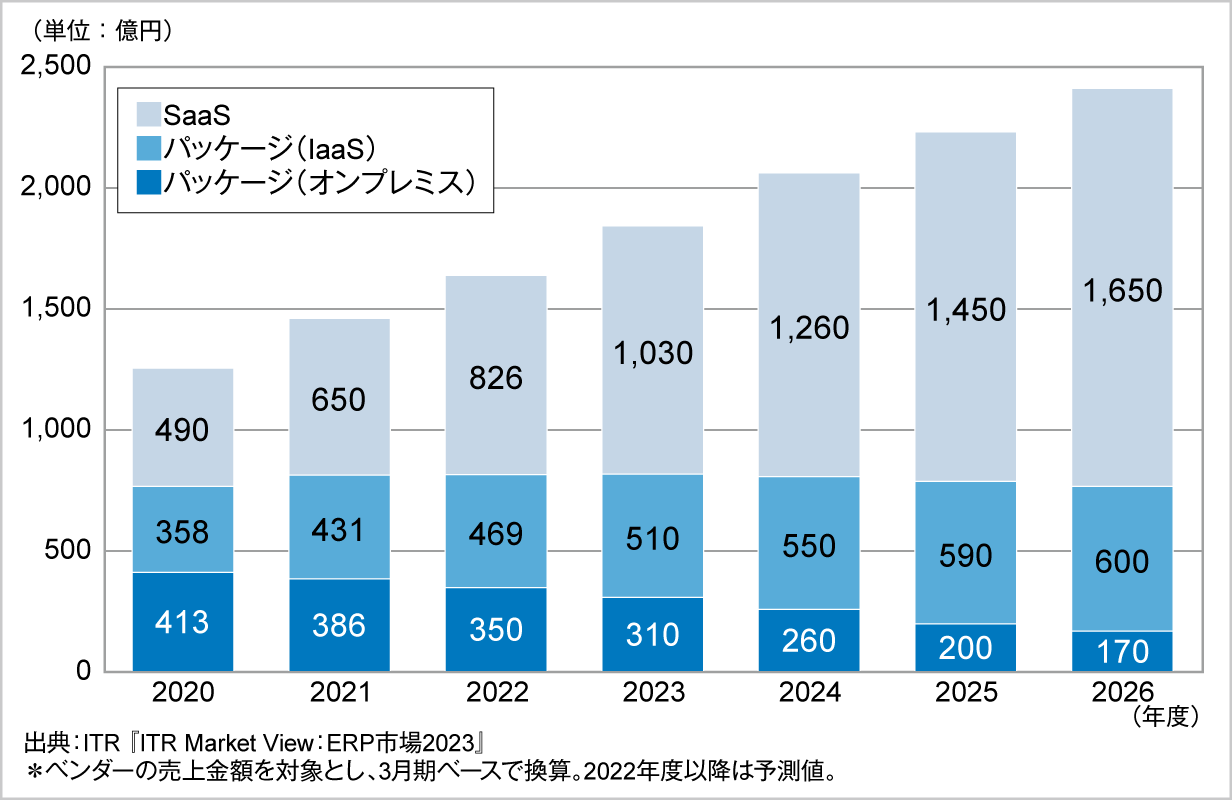

ITビジネスの調査を実施するITRが発表した2023年のERP市場のシェア状況によると、クラウドERPは近年、急拡大していることがわかります。

下記は、ITRが発表したERP市場のシェア状況を表したグラフです。

出典:ITRF「ITRがERP市場の提供形態と運用形態別の市場規模推移および予測を発表」

なお、グラフ内のパッケージ(IaaS)とは、サーバなどのインフラ環境のみをクラウドサービスとして提供しているERPのこと。SaaSは、インフラ環境に加えてソフトウェアなどのERPの機能一式をクラウドサービスとして提供していますが、パッケージ(IaaS)ではソフトウェアの管理・運用は自社で行わなければなりません。

クラウドERPのシェアは年々増加しており、今後も成長を続けていくと考えられます。一方、オンプレミスERPは年々減少傾向にあり、将来的にはクラウドERPが主流になっていくと予想されます。

クラウドERPのメリット

クラウドERPはなぜ、急拡大しているのでしょうか。クラウドERPのメリットについて、詳しく見ていきましょう。

導入までの時間やコストを抑えられる

クラウドERPは、導入までの時間やコストを抑えられます。自社でサーバを構築したり、ソフトウェアを購入してカスタマイズしたりする必要がないためです。

導入時の費用や期間は、利用するサービスなどによって異なりますが、オンプレミスERPに比べると、いずれも大幅に抑えることが可能です。

クラウドERPを提供するベンダーのサポートがある

クラウドERPでは、ベンダーが用意したクラウド上でERPを利用します。導入時や運用時にはベンダーからのサポートを受けられるため、社内にシステムに精通した従業員がいなくてもスムーズな移行ができるでしょう。

また、長くシステムを使い続けるためには、プログラムの更新や最新のセキュリティ対策が必須です。クラウドERPでは、システム運用やセキュリティ対策、データ保管といった業務をベンダーが行うため、自社で対応する必要がありません。

万が一トラブルが発生したり、操作方法で不明点があったりした際も、サポート体制が整ったベンダーであれば、迅速に対応してもらえます。

多様な働き方に対応している

クラウドERPは、インターネットを介して利用するシステムです。いつでも、どこからでもアクセスできるため、多様な働き方に対応しているシステムといえるでしょう。テレワークやフレックスタイム制などを採用している企業にも適しています。

また、営業担当者などが出先から情報にアクセスすることも可能です。自社に戻ったり、社内のメンバーに問い合わせたりしなくても必要な情報を閲覧できるため、業務効率が向上し、従業員の働きやすさにもつながります。

成長性や柔軟性に優れている

業務に関連する法改正や制度改正がされた際、システムへの反映はベンダーが行うといった点もメリットです。また、アップデートに力を入れているシステムなら、最新のテクノロジーを積極的に取り入れ、より使いやすく進化していくことが考えられ、システムの成長性に優れているといえます。

なお、コンポーネント型クラウドERPなら、業務の環境や内容の変化に合わせて利用するシステムの組み換えも可能です。新たに必要になったサービスを追加したり、不要になったサービスを解約したりすることで、常に最適な形でERPを利用できます。

クラウドERPについては、当サイトの記事で詳しく解説していますので、参考にしてください。

クラウドERPとは?オンプレミスERPとの違いや導入メリットを解説

ERPの導入ステップ

ERPの導入を成功させるためには、ステップを踏んで慎重に計画を進める必要があります。ここでは、ERPの導入までの6つのステップをご紹介します。

1. ERPを導入する目的を明確にする

ERPを導入する際は、目的を明確にすることが大切です。プロジェクトメンバー全員で、何のためにERPを導入するのかを検討し、共通認識を持つことから導入計画がスタートします。

また、目的の明確化は、この後に行う要件定義やサービスの選定にも影響します。協議を重ねるうちに本来の目的がぶれてしまうことがないように、ERP導入の軸となる考えをまとめ、プロジェクトメンバー全員で共有しなければなりません。

2. 課題を洗い出し、要件を定義する

ERP導入の目的を明確化したら現状の業務状況を把握し、現場の課題を担当者にヒアリングします。課題を洗い出すことで、ERPに必要な機能が見えてくるため、それをもとにERPの要件を定義しましょう。

また、解決したい課題には優先順位をつけて、整理していくのがおすすめです。ERPによって必ず解決したいことが明確になり、スムーズに要件を定義できます。

3. 導入するERPを選定する

必要な機能をまとめた要件を定義したら、導入するERPを選定します。各社を比較し、自社の求める機能を有するサービスを選ばなければなりません。

コスト、使いやすさ、柔軟性、セキュリティ性、サポートなど、複数の観点からサービスの比較を行うことが大切です。

4. ERPのテスト運用を行う

ERPを選定して導入を済ませたら、テスト運用を行います。急に従来のシステムから切り替えてしまうと、うまく運用できない可能性もあります。

サービスのセットアップやAPI連携がうまくいっているかどうか、旧システムと並行稼働させながら検証を行うことが重要です。

5. 従業員に対してERP運用の研修を行う

テスト運用を行った後は、従業員に対して操作方法や新しい業務フローについての研修を行います。ERPは、多くの従業員が利用することになるシステムです。研修を行ったり、わかりやすいマニュアルを準備したりして、本稼働に備えましょう。

6. ERPの運用を開始する

従業員への研修を終え、ERP運用の知識が浸透したら、本格的に運用を開始します。ただし、運用を開始した後も、必要に応じて従業員のフォローや新たな問題に対応できる機能の追加、細かいシステム修正などを行わなければなりません。

業務内容やスキームは、常に一定というわけではないため、変化に対応できるようにシステムの拡張や変更を行っていくことが大切です。

ERPの導入で企業の継続的な成長を目指そう

ERPの導入には、業務効率化やスピーディーな経営判断の実現、ガバナンス強化といったさまざまなメリットがあります。自社に合ったシステムを導入し、活用することで企業の成長を後押しできるでしょう。

OBCの「奉行V ERPクラウド 」は、コンポーネント型のクラウドERPです。会計管理、販売管理、人事労務といったコア業務領域をERPで構築し、関連するシステムと連携をとることで必要な機能を補完します。

各部門で発生したデータは、形式を問わず奉行V ERPクラウドに自動で取り込めます。そのため、手作業によるデータ入力や取り込み作業の必要がなくなり、各部門とバックオフィス部門のやりとりをシームレス化が実現可能です。

また、AIが入力をサポートして取り込み後の業務を自動化する上、専門的な分析サービスなどにもデータを活用できるようになり、より的確に経営判断に活かすことができるでしょう。

世界トップレベルのセキュリティ体制も特長で、導入時や導入後のサポートも充実しているため、安心してご利用いただけます。お気軽にご相談ください。

よくある質問

- ERPってどんなシステム?

- ERPとは、企業の持つ経営資源を有効活用するための計画のことを指します。ただし、現在は経営資源を有効活用するための管理システムをERPと呼ぶケースがほとんどです。

ERPでは、会計管理や販売管理、人事労務などを一括して行えます。企業が持つ経営資源を一元管理することで、経営状況の迅速な把握が可能となり、経営資源を最大活用した戦略を立案・実行できます。結果として、企業の継続的な成長が期待できるでしょう。

- ERPにはどんな種類がある?

- ERPには、すべての情報を包括的に管理できる統合型ERPと、必要なシステムだけを選択できるコンポーネント型ERPの2種類があります。

また、ERPはサーバの管理者によっても分類できます。企業が自社サーバで管理・運用を行う「オンプレミスERP」、ベンダーが管理するクラウド上で運用する「クラウドERP」です。

- ERPを導入するためには、まず何をすればいい?

- ERPを導入するためには、まず導入の目的を明確にしなければなりません。何のためにERPを導入するのかが定まっていないと、導入後に期待どおりの効果を得られない可能性が高まります。ERPで何をしたいのかをはっきりさせた上で、目的に合致するシステムを選定することが大切です。

■監修者

石割 由紀人

公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタルの会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。

関連リンク

-

あらゆるサービスやデータと繋がる

中堅・上場企業向け国産 SaaS ERP奉行V ERP クラウド

-

グループ経営合理化のためにうまれたグループ企業のためのクラウドERP

奉行V ERPクラウド

Group Management Model

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)