IT技術がめまぐるしく進化している昨今、ERPシステムの導入に「Fit to Standard」という考え方が注目を集めています。システム刷新にあたり、従来のような多額のコストがかからない点で積極的な企業がある反面、「これで上手くいくのか」と疑問を抱いている担当者も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、新たなシステム刷新の概念である「Fit to Standard」について、情シスに関与しない業務担当者でも理解しておきたい基本から、これからのERPシステムの選ぶ基準について解説します。

目次

- 「Fit to Standard」とは

- 「Fit to Standard」の概念が生まれた背景

- 「Fit to Standard」視点のERP選びは「つながる」がカギ

- 業務担当者目線の「使い勝手」も大切!

- おわりに

「Fit to Standard」とは

「Fit to Standard」とは、業務内容をERPシステムに合わせて導入していくという考え方です。

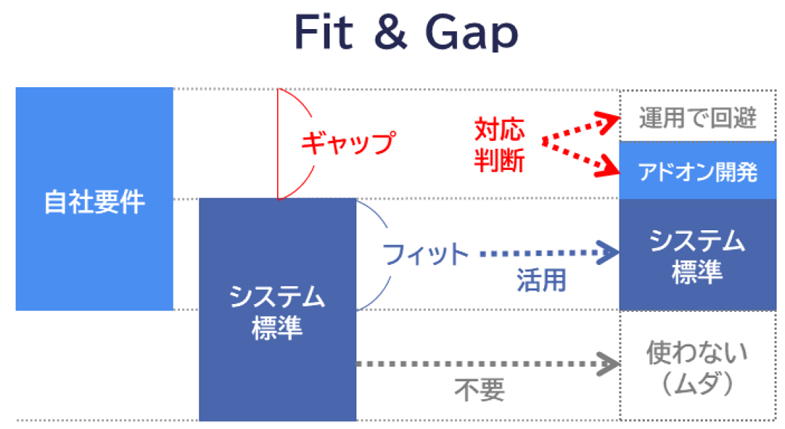

これまでのERPシステムは、自社要件からスタートし、ERPに非搭載の機能はアドオン開発で追加し、自社の業務に合わせてシステムの仕様を変更することでギャップを埋めていくという、「Fit & Gap」の考え方で導入が進められてきました。

この手法では、自社の業務への適合率を向上させられる一方で、アドオン開発にコストと時間がかかりやすく、ERP本体がアップデートされても追加したアドオン機能との互換性がないと最新の機能が使えない状況に陥る問題が起こります。また、システムに標準搭載された機能で「使わない機能」も発生します。この無駄をなくすため、自社の業務に合わせてイチから構築するケースも多くあり、数千万円規模のコスト負担になることもあります。

「Fit to Standard」では、原則としてERPシステムには手を加えません。システム導入時にカスタマイズやアドオン開発を極力行わず、パッケージの標準機能ありきでスタートします。アドオン開発などを行わない分、低コスト・短期間で導入できます。また、昨今採用する企業が増えているSaaS型ERPシステムにすれば、本体のアップデート時やプログラム更新なども自動で対応し、常に最新の設備環境で利用することができます。パッケージ機能で対応できない業務については、必要に応じてクラウドサービスを追加することで対応できます。

つまり「Fit to Standard」は、これまでのように「システムを作る」のではなく、「システムを使う」ことで業務効率を上げていこうという考え方なのです。

「Fit to Standard」の概念が生まれた背景

「Fit to Standard」という考え方が生まれた背景には、2つの事象が大きく影響しています。

●「Fit & Gap」の限界

1つは、これまでの「製品を業務に合わせる」という「Fit & Gap」の考え方が、DXが求められる現代そぐわないことです。

経済産業省の「DXレポート」では、レガシーシステムを利用し続けることで、2025年以降、毎年12兆円もの経済損失が生じる恐れがあるとして「世界経済・事業環境の変化に対応するためには、最新のIT技術を経営に取り込むことが重要」と提唱されました。しかし、レポートの発表後ただちにDXを推進した企業は少なく、発表から2年経過しても全体の9割以上の企業がまったく着手できていない、または散発的な実施に留まっているレベルでした。その後の民間調査会社の調査でも、ERPシステムのクラウド化は2022年時点でまだ2割程度に留まっており、老朽化したシステムを使い続けている企業は未だに多数あることがわかります。

従来の「Fit & Gap」の考え方で業務に合わせてシステムを作ると、導入コストは膨大になり稼働までに時間がかかるため、システム刷新には相当の企業体力が必要になります。

また、システム刷新では、ITエンジニアへの依存度も高くなります。作り込んだシステムは、保守の難易度も上がるため、専任の担当者を確保しなければなりません。しかし昨今は、ITエンジニア不足が問題となっています。IT技術の進化があまりにも早く、追いつけないエンジニアも続出しており、「求めるIT人材がおらずシステム刷新が遅れている」という企業も多くあります。

このように、「Fit & Gap」でシステム刷新を検討することは、却ってDXの妨げになる可能性があります。

一方、「Fit to Standard」は業務をパッケージ機能に合わせて標準化するのが基本のため、システムに大きな投資をする必要がありません。また、SaaS型ERPシステムにすれば簡単に最新のIT技術を取り入れることができます。

●ERPシステムのめまぐるしい進化

もう1つは、IT技術の進化により、ERPシステムそのものも進化したことです。

これまでERPシステムは、自社の業務に合わせたカスタマイズが主流であったことから、そのノウハウを活かし、様々な企業の業務ニーズに対応するよう機能を進化させてきました。その甲斐あって、近年では多くのERPシステムに、成功企業のベストプラクティスが基本機能として標準装備されています。

もちろん、先進企業のベストプラクティスがどの企業にとってもベストプラクティスとは言い切れません。しかし、現在のERPシステムの標準機能は、独自にアドオン開発して追加する機能と比べても劣らない、充分に活用できるものになっています。

広い業務領域や高い柔軟性などの特性を持つERPシステムを「使う」ことで、これまで発見しづらかった業務効率の課題も見つけやすくなります。そして、ERPシステムを使いこなすほどに業務そのものも改善し、業務プロセスのスマート化も実現しやすくなります。

業務プロセスや環境の変化が激しい現代だからこそ、ERPシステムに「Fit to Standard」の考え方が求められているのです。

「Fit to Standard」視点のERP選びは「つながる」がカギ

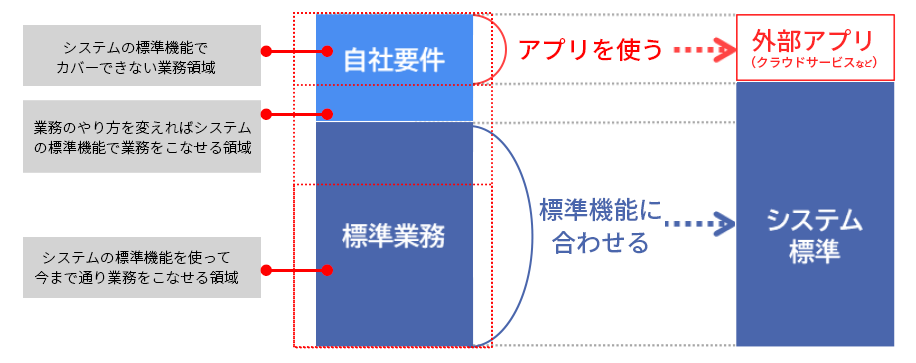

「Fit to Standard」では、ERPパッケージの標準機能を最大限利用することを優先し、業務内容を標準機能に合わせられないかを検討します。

市場で提供されているERPシステムは、多くの企業で業務に利用できるように汎用的な機能を開発・標準装備されています。しかし、中にはERPシステムの標準機能に合わせられない業務が出てくるケースもあるでしょう。

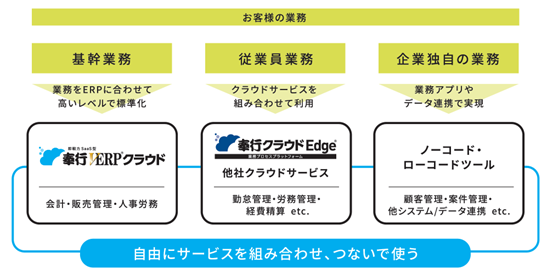

「Fit to Standard」では、このような場合、まずERPシステムと特有の業務をカバーするクラウドサービスを「つないで使う」ことを検討します。

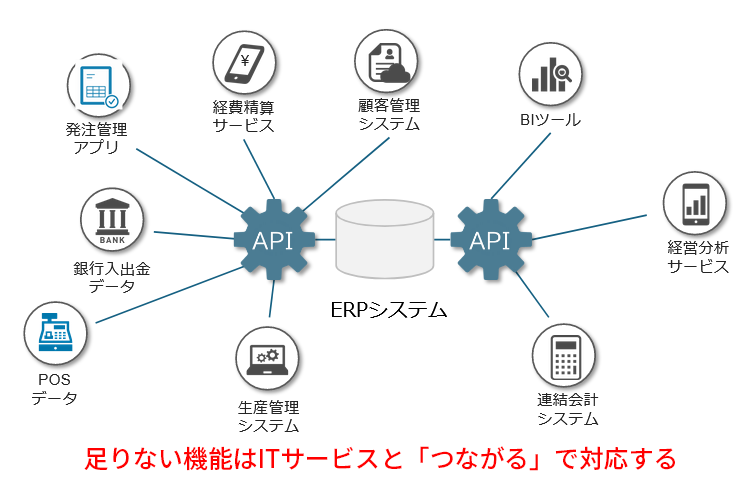

例えば、現在市場には1,000を超えるクラウドサービスが存在しており、基本APIで連携できる仕組みになっています。もしERPシステムの標準機能でカバーできない業務があっても、こうしたサービスを組み合わせて利用することで、システム自体をカスタマイズすることなく業務を補填することができます。

そして、それでも「自社の業務にマッチしたクラウドサービスがない」「クラウドサービスでは最適な業務プロセスを組むことができない」といったことがある場合は、ノーコード・ローコード開発ツールを使って自社専用アプリを作成したり、既存の業務システムとデータを自動連携させることを検討します。

ノーコード・ローコードとは、「ノーコード(no-code)」「ローコード(low-code)」と呼ばれるアプリケーションの開発手法です。ノーコード・ローコード開発ツールを使うと、ソースコードなどプログラミング知識がなくても誰でも簡単な業務アプリを作成できます。市場では、独自の申請フォームや承認フローを構築するツールや、業務管理に必要なデータの自動集約を簡単に実現できるツールが提供されています。こうしたノーコード・ローコード開発ツールを活用すれば、複雑なアドオン開発を行わなくても自社特有の業務までカバーすることができるようになります。

このように、「組み合わせて使う」ことで自社の業務を網羅するERPシステム環境を整備するのが、「Fit to Standard」による導入方法です。ただし、ERPシステムによって、組み合わせて使えるクラウドサービスやノーコード・ローコード開発ツールが限定される場合があります。ERPシステムを選ぶ際には、「どこまでの業務がERPシステムで対応できるか」とともに「業務上欠かせない部分にはどんなサービスが連携できるか」を確認し、ベンダーに相談しながら自社に合ったシステムを絞り込みましょう。

例えば奉行V ERPクラウドの場合、幅広い業務に対応できるよう網羅的に機能が標準装備されており、様々な業界で利用できる汎用性にも長けています。時には「機能が多すぎて使いこなせない」という声も耳にしますが、自社にとって必要な機能を選択して利用できるため、将来必要になった時にいつでも活用できる環境が整っているといえます。

標準機能で対応しきれない業務には、奉行クラウドEdgeや他社クラウドサービスと組み合わせたり、ノーコード・ローコード開発ツールを利用してデータ連携したりして対応することができます。

業務担当者目線の「使い勝手」も大切!

「Fit to Standard」の視点でERPシステムを刷新することは、経営環境の変化が激しい時代には欠かせない考え方ではあるものの、業務担当者にとっては「これまで慣れ親しんだ業務の手順が変わるのでは」という心理的抵抗が大きくなりがちです。しかし、従来の「Fit & Gap」で作り込んだシステムでは、競合他社とIT技術に差が生じ、経営力にも大きく反映される恐れがあります。

クラウドサービスやノーコード・ローコード開発ツールも活用して、ERPシステムを「作る」ではなく「使う」に切り替えることが何より重要です。

また、ERPシステムは、業務担当者だけでなくその他の従業員も利用するため、「Fit to Standard」では「直感的な使いやすさ」=UI(ユーザーインターフェース)やUX(ユーザーエクスペリエンス)も重要になります。機能紹介資料などでは〇が付いている機能でも、実際操作してみると「自社が求める業務レベルを実現できない」ということはしばしば起こります。使いやすさのほか、操作手順や機能内容が業務を問題なく遂行できるレベルかもしっかり確認しましょう。

例えば奉行V ERPクラウドは、「業務担当者目線での開発」を基本としています。担当者が慣れ親しんだWindows操作を基本としており、操作性がよく、クラウドサービスとは思えないスピードで処理作業をスムーズに行えます。

このように、そもそもUI/UXが高いERPシステムなら、業務中に負担に感じる部分が少なく済みます。

おわりに

これまで業務プロセスの見直し(BPR)を行って失敗した経験のある企業でも、「Fit to Standard」を上手く利用すれば、業務プロセスの改善とシステム環境の整備を一度に実現することも可能です。

ある調査では、SAP ERPシステムのサポート延長が終了する2030年でも一部の企業にレガシーシステムが残る可能性があると指摘されており、「世界のデジタル産業革命から日本は置いてきぼりになる」かもしれないという専門家の声もあります。

「Fit to Standard」なら、導入にかかるコストや時間の「壁」はこれまでより低く抑えられます。自社のビジネスニーズに合わせて、ERPシステムの標準機能と様々なサービスをつないで、時代の変化に迅速に対応する企業体力を養っていきましょう。

奉行V ERPクラウド・奉行V ERPクラウドGM Model

導入のご相談承ります

OBCでは、累計80万の導入実績からベストプラクティスを追求し、標準化・最適化された業務プロセス・業務処理機能を搭載したERPシステム「奉行V ERPクラウド」「奉行V ERPクラウドGroup Management Model」をご提供しています。中堅・上場企業の生産性向上や内部統制対応、グローバル会計管理からグループ経営の合理化まで、様々な課題に対応します。

サービスについて詳しく知りたい方は、システムコンサルタントがお電話やメールでご相談を承ります。何でも気軽にご相談ください。

関連リンク

-

あらゆるサービスやデータと繋がる

中堅・上場企業向け国産 SaaS ERP奉行V ERP クラウド

-

グループ経営合理化のためにうまれたグループ企業のためのクラウドERP

奉行V ERPクラウド

Group Management Model

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)