昨今、業務システムのクラウド化が加速しています。その一方、今でもオンプレミスで運用を続けている企業も一定数存在します。制度改正への対応やDX化が求められる時代、クラウド化が必要であることは理解していても、なかなか踏み出せない理由には、どうやら業務への影響に対する不安があるようです。 そこで今回は、業務ソフトをオンプレミスで運用した場合とクラウドサービスを利用した場合で、業務にどのような影響が出るのかを整理するとともに、クラウドに不安を感じる方のためにデメリット解消法や利用料が高いと思われる理由などもご紹介します。

目次

- 業務システムを運用する上での「オンプレとクラウドの違い」

- 業務ソフトから見る「オンプレとクラウドの違い」と業務への影響

- クラウドサービスのメリット・デメリット〜デメリットは選び方次第で解消できる!

- クラウドサービスの利用料はなぜ高く感じるのか?目先の経費だけでなくトータルコストで正しい比較をしよう

- おわりに

業務システムを運用する上での「オンプレとクラウドの違い」

現在の業務システムには、オンプレミスで運用するタイプとクラウド上で運用するタイプがあります。

オンプレミス(on-premises)(以下「オンプレ」)は、IT関連用語で「サーバー機器などのハードウェアから業務用アプリケーションなどのソフトウェアまでを使用者の管理施設内に設置して運用すること」を指します。つまり、業務ソフトをハードウェアで管理・運用するタイプが「オンプレの業務システム」です。

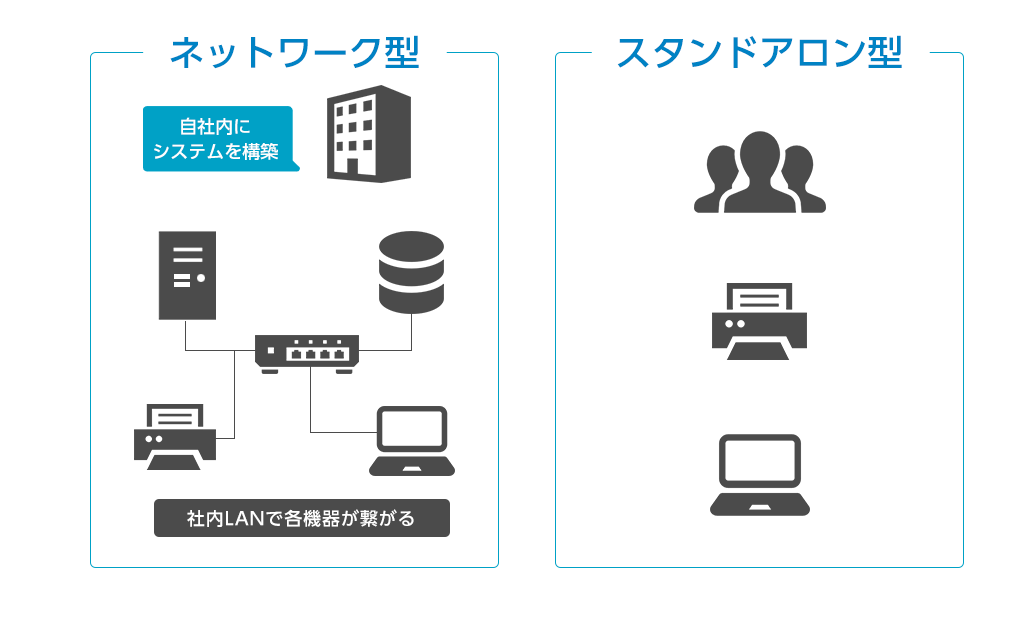

自社内で管理・運用を行うため、自由度の高いカスタマイズが行えますが、システム構築の知見やサーバーの初期費用、設置場所の確保などが必要です。オンプレのタイプには、自社サーバーを使ってソフトウェアやデータを管理する「ネットワーク型」と、特定のパソコンにソフトウェアをインストールして運用する「スタンドアロン型」があります。中小企業に多いのは、1台のパソコンを共有しながら1名または複数名で業務を行う「スタンドアロン型」運用ですが、「会計や販売管理はネットワーク型、人事・給与関係のみスタンドアロン型」と業務によって使い分けている企業も珍しくありません。

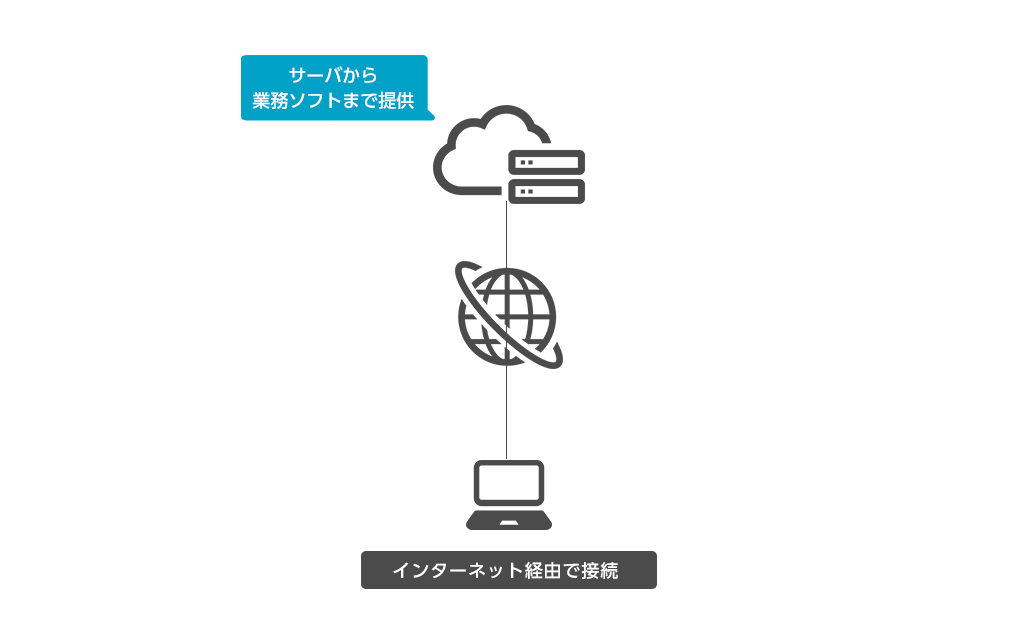

一方クラウドは、インターネットを通じてベンダーが提供する様々な業務アプリケーションなどを利用する運用形態のことです。自社内にサーバーなどの設備を持つ必要がないため、比較的簡単にサービスを利用できます。

クラウドサービスには、サーバーを始めとしたインフラ環境をクラウド上で提供するIaaS型・PaaS型と、アプリケーションまで揃ったSaaS型の3種類がありますが、市場ではSaaS型が主流となっており、近年ではクラウドサービスといえばもっぱらSaaS型を指して用いられます。

※ 本記事では、SaaS型をクラウドの業務システムの代表とし、オンプレの業務システムとの違いを整理します。

業務ソフトから見る「オンプレとクラウドの違い」と業務への影響

業務システムを運用する上で、オンプレとクラウドの違いは、大まかに言えば「システムを利用するために、サーバーや通信回線を始めとするインフラ環境を自社で構築するか否か」ということになります。しかし、この違いが業務にどのように影響するのか、明確にイメージできない人も多いでしょう。

ここでは、業務ソフトをオンプレとクラウドそれぞれの業務システムで利用する場合の、業務への影響について整理してみましょう。

| オンプレミス | クラウドサービス | |

|---|---|---|

| 業務の生産性 |

・手入力やチェック、修正作業は手作業での対応が残る |

・外部データの自動取り込みや、自動入力、自動グラフ化など、様々な業務が自動化される |

| サーバー管理業務 |

・自社内にサーバーなどハード機材を設置する必要がある |

・自社でサーバーを用意する必要がない |

| アクセス |

・自社のローカルネットワーク内のみ ・ローカルネットワーク外からアクセスできるようにするには、別途ネットワーク構築が必要 |

・インターネット環境があれば外部からもアクセスできる ・テレワーク、専門家との連携も可能 |

| アップデート時 |

・プログラム更新されたDVDを入手し再インストールが必要 |

・自動でプログラム更新されるため、アップデート作業が不要に ・常に最新のプログラムを利用できる |

| バージョンアップ時 |

・バージョンアップされたソフトDVDを入手し再インストールが必要 ・データ移行も手動で行う必要があり、移行が終了するまで数日かかる可能性がある |

・バージョンアップ作業は不要 ・データ移行作業も不要 |

| データ保全作業 |

・定期的にデータのバックアップをする必要がある ・バックアップ中は業務を進められない ・1回のバックアップで数分かかる可能性もある |

・バックアップは自動で実行される ・自社で定期的に確認する必要がない |

| セキュリティ対策 |

・自社で独自にセキュリティ対策を行う必要がある |

・ベンダーが行うため、自社で対策する必要はない ・ベンダーによってセキュリティ体制が異なるため、セキュリティ強度レベルには要注意 |

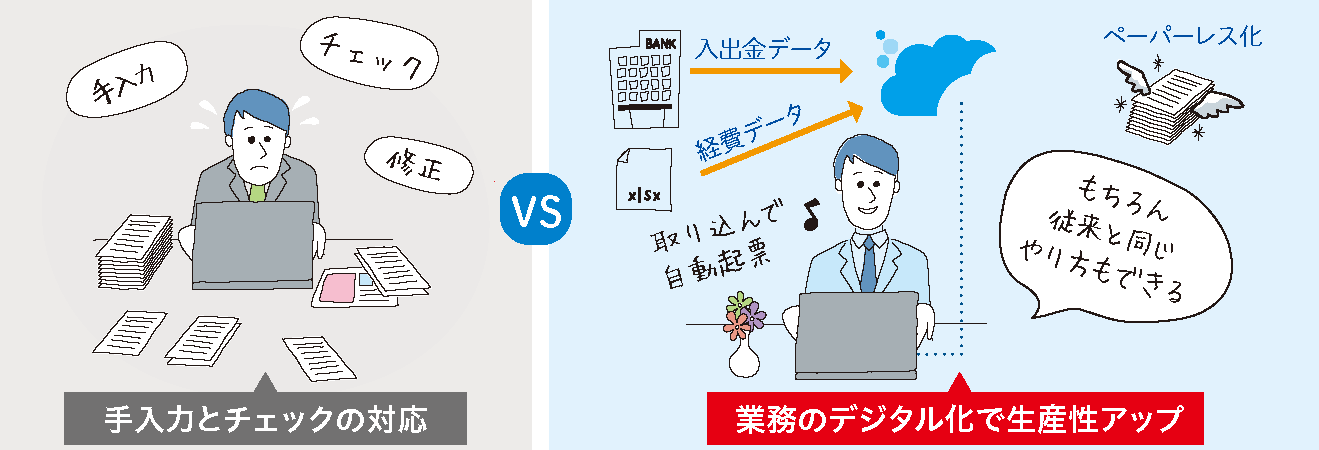

業務の生産性の違い

オンプレとクラウド、どちらの業務システムも「業務の品質向上、作業効率の向上」が目的であることは同じで、業務ソフトには業務効率を高める機能がたくさん搭載されています。ただし、昨今のDX化や制度対応に必要不可欠とされる「業務のデジタル化」という点では、オンプレとクラウドでは大きな違いがあります。

オンプレの業務システムは、業務ソフトをインストールしたときのバージョンに搭載されている機能が全てであり、デジタル化される機能はあっても、手入力やチェック、修正などの手作業は多く残りがちです。

一方、クラウドの業務システムは、常に最新のIT技術が追加費用なしで搭載され、様々な業務が技術の進化に合わせて次々と自動化されていきます。自動化される業務が増えるたびにチェック体制も簡易化し、業務のペーパーレス化も実現しやすくなります。

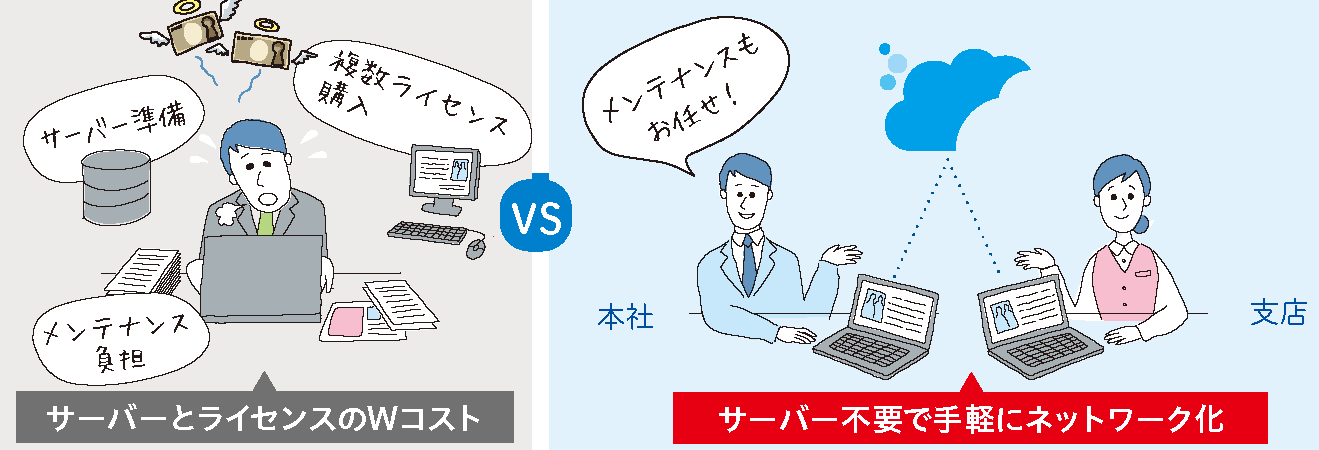

サーバー管理業務の違い

オンプレの業務システムは、自社内にサーバーなどのハード機材を設置する必要があるため、サーバー室の確保や、空調設備などを用意しなければなりません。また、インストールした業務ソフトDVDの保管場所も必要になります。

ハードウェアの故障など障害発生時も、自社で対応するか、ベンダーに任せる場合でも立ち会いなどが求められるため、専任または兼任のシステム担当者を配置する必要があります。

一方、クラウドの業務システムは、インターネット経由の利用契約のみでベンダーの業務ソフトを利用できるため、自社サーバーを置く必要も業務ソフトDVDを管理する必要もありません。障害発生時も基本的にベンダーが対処するため、自社で対応する必要がなく、システム担当者を配置する必要がなくなります。

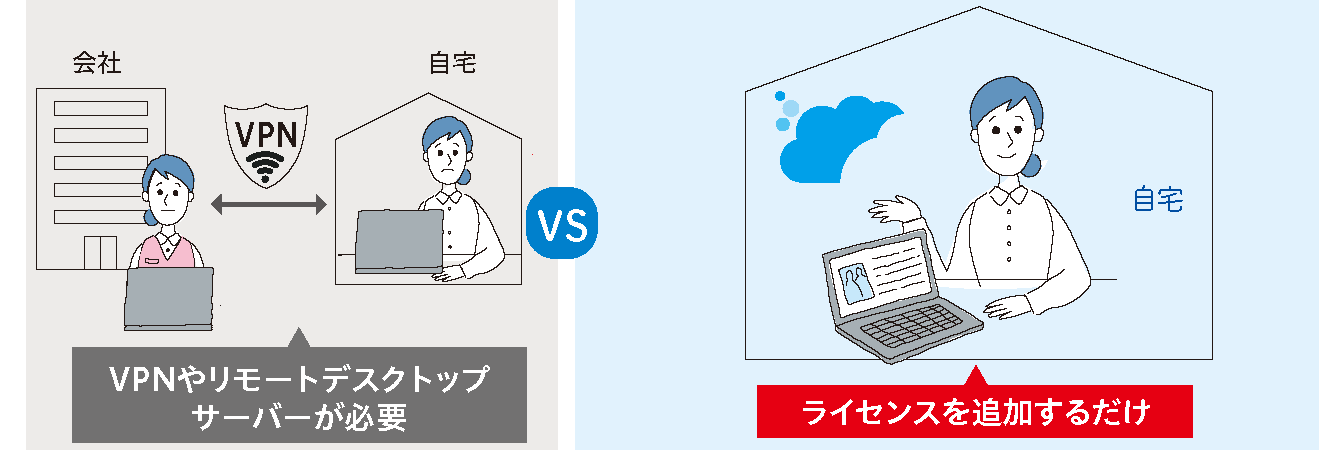

アクセスの違い

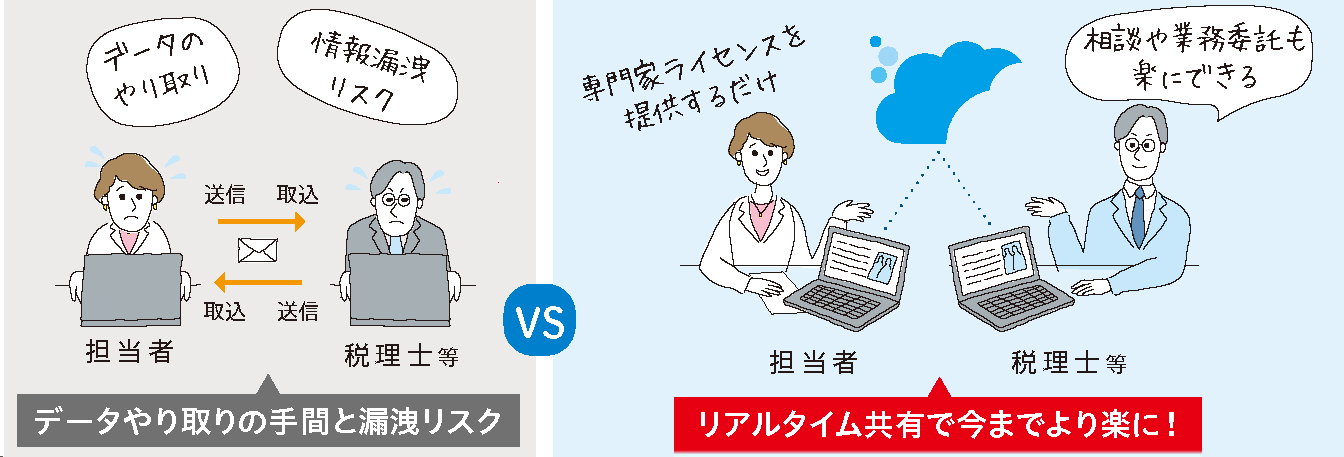

オンプレの業務システムは、基本的に自社のローカルネットワーク内でしかアクセスできません。そのため、税理士や社労士など専門家と連携する際は、必要なデータを書き出してやり取りするのが基本となります。もし、ローカルネットワーク外からアクセス可能にしたい場合は、別途ネットワークを構築しなければならず、多額のコストが必要になります。

一方、クラウドの業務システムは、インターネット環境があれば場所を問わずアクセスできます。自宅やサテライトスペースなど、オフィス外からでも業務を行えるため、働き方の多様化や災害などで出社できない事態にも対応できます。

また、専門家ともインターネットを介してリアルタイムでデータ共有ができるため、わざわざデータを書き出したりする必要がなく、チェック中の待機時間も大幅に軽減でき、業務時間を短縮することができます。

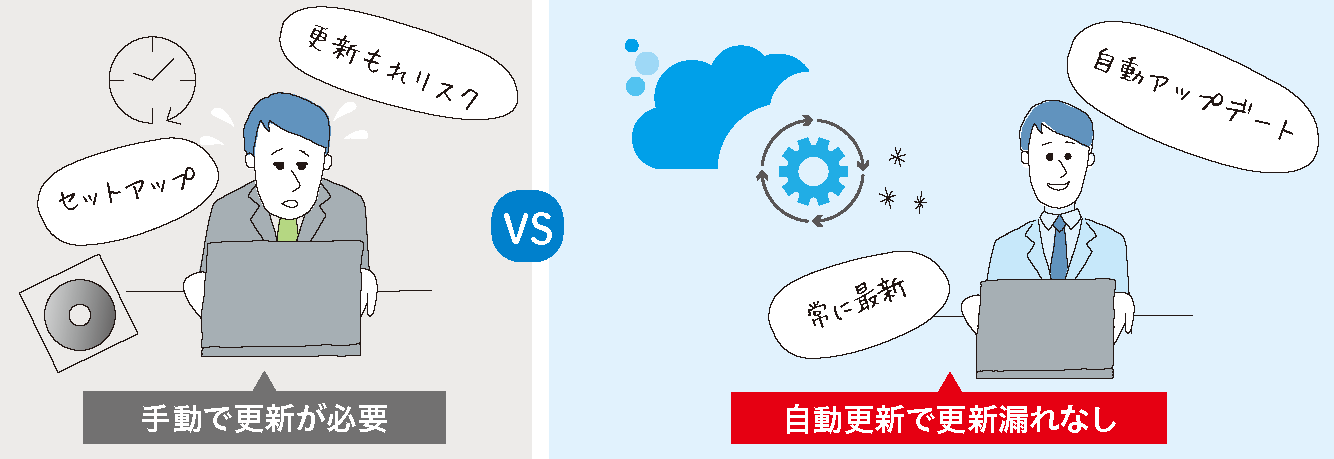

アップデート時の違い

業務ソフトには、時々プログラムのアップデートがあります。更新されるプログラムには、機能アップだけでなく、社会保険料率や税率など制度の更新内容も含まれるため、業務に支障が出ないようにするにはタイミング良くアップデートしなければなりません。

オンプレの業務システムの場合、アップデートは基本手作業で行うことになるため、ベンダーからのパッケージ更新情報を定期的に把握しておく必要があります。しかし、クラウドの業務のシステムの場合、このようなプログラム更新はベンダーが行います。そのため、常に最新のプログラムを利用することができ、安心して業務を行えます。

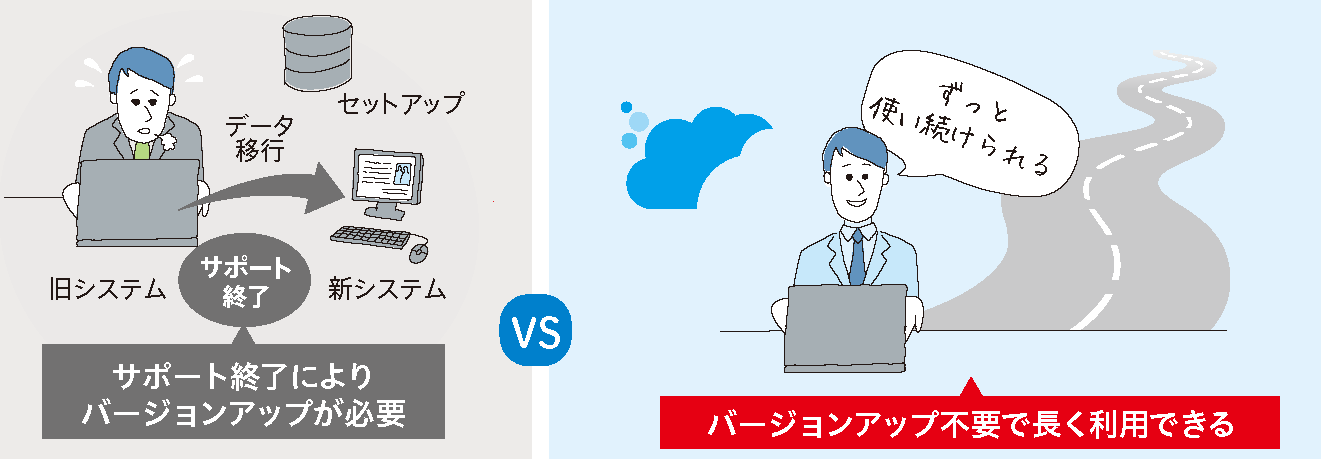

バージョンアップ時の違い

オンプレの業務システムの場合、製品ライフサイクルに合わせて定期的にバージョンアップが必要になります。バージョンアップは自社で行うことになるため、製品のライフサイクルが終了するたびに最新バージョンの業務ソフトを購入しなければならず、その都度コストがかかります。また、サーバーにもライフサイクルがあるため、サーバーも買い換えるとなると、一時的に高額な費用が必要になります。インストール中は、業務が一時的にストップするため、インストールのタイミングも見極めなければなりません。データ移行やセットアップなど作業量も多く、膨大なデータを移行するだけでも数日かかる可能性があります。

クラウドの業務システムは、常に最新のプログラムを提供する“サービス”であるため、バージョンアップそのものがありません。プログラムはベンダーが随時アップデートを行っており、業務に支障を来たす心配もありません。

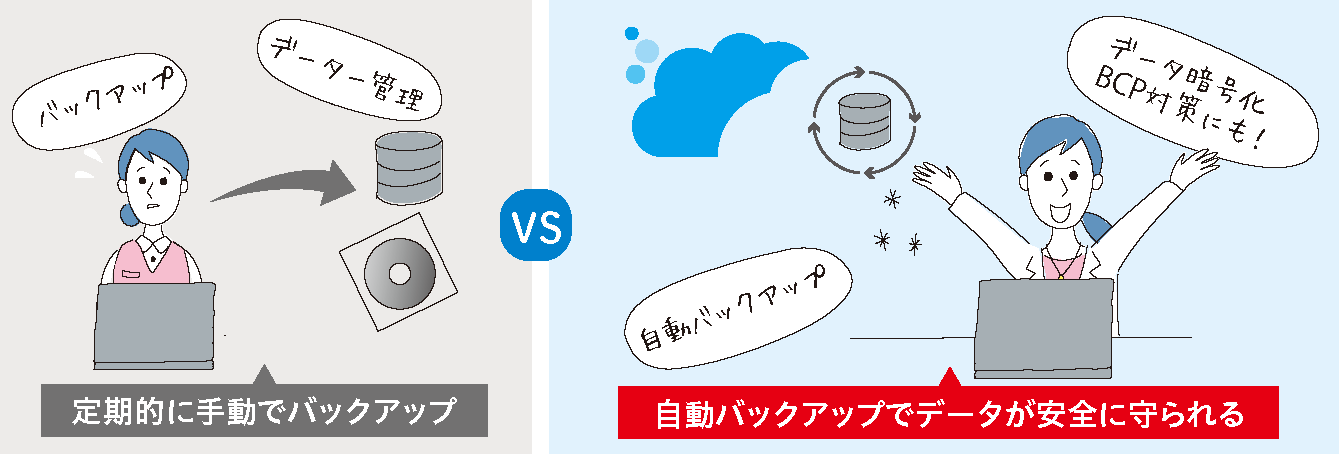

データ保全作業の違い

オンプレの業務システムでは、ハードウェアの故障など障害発生時の対策として、定期的にデータのバックアップをとる必要があります。この作業は担当者が自ら行うことになり、バックアップ中は業務も進められません。1度のバックアップで数分かかる場合もあるため、ロスタイムが発生することにもなります。

クラウドの業務システムは、自動でバックアップが行われるため自社で定期的に対応する必要がなく、業務にロスタイムが発生することもありません。

また、ベンダーのセキュリティ体制により、データは安全な場所に保管されます。例えば奉行クラウドの場合、自動バックアップとともにデータを全て暗号化して自動的に複数の異なるホストへ3重に冗長化して保管します。国内の2カ所のデータセンターを活用することで想定外の災害発生時にも対処できるため、企業にとって重要な事業継続計画/災害復旧(BCP/DR)対策にもなります。

セキュリティ対策面の違い

オンプレの業務システムは、インターネットに接続せず自社のローカルネットワーク内だけで利用するため、セキュリティに強いのが特長です。業務にクラウドサービスを積極的に活用している企業でも、「最重要データの管理には敢えてオンプレを活用している」というケースは珍しくありません。

しかし、だからといってサーバーの管理面で対策が不要というわけではなく、監視カメラや警報装置の設置、窓の撤去、ウイルス対策ソフトのインストールなど、独自のセキュリティ対策は必要です。

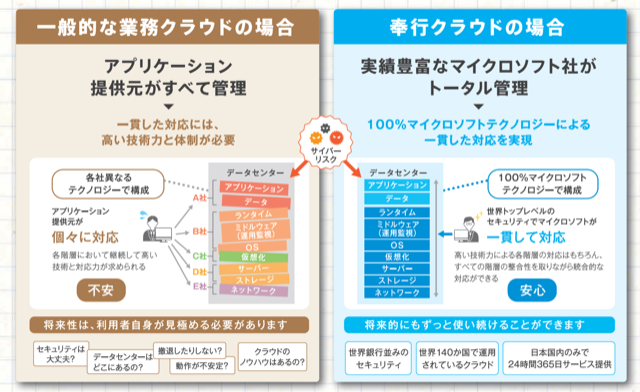

クラウドの業務システムの場合は、ベンダーがセキュリティ対策を行うため、自社で対策する必要はありません。昨今のサイバー攻撃の威力に、各ベンダーもセキュリティ体制を強化しており、以前に比べ安全面も強化されています。ただし、セキュリティの構築のしかたはベンダーに依存することになるため、次のようにセキュリティの強度レベルに差が生じることは否めません。

クラウドサービスのメリット・デメリット

〜デメリットは選び方次第で解消できる!

これまで見てきたように、クラウドの業務システムには次のようなメリットがあると言えます。

<クラウドの業務システムのメリット>

- 最新のIT技術で業務の自動化やペーパーレス化がすぐできる

- サーバー管理から解放される

- いつでもテレワークができる

- 税理士や社労士など専門家ともリアルタイムでデータを共有できる

- プログラムのメンテナンスがなくなる

- 常に最新の制度対応環境が整備できる

- バックアップ作業がなくなる

- セキュリティ対策から解放される

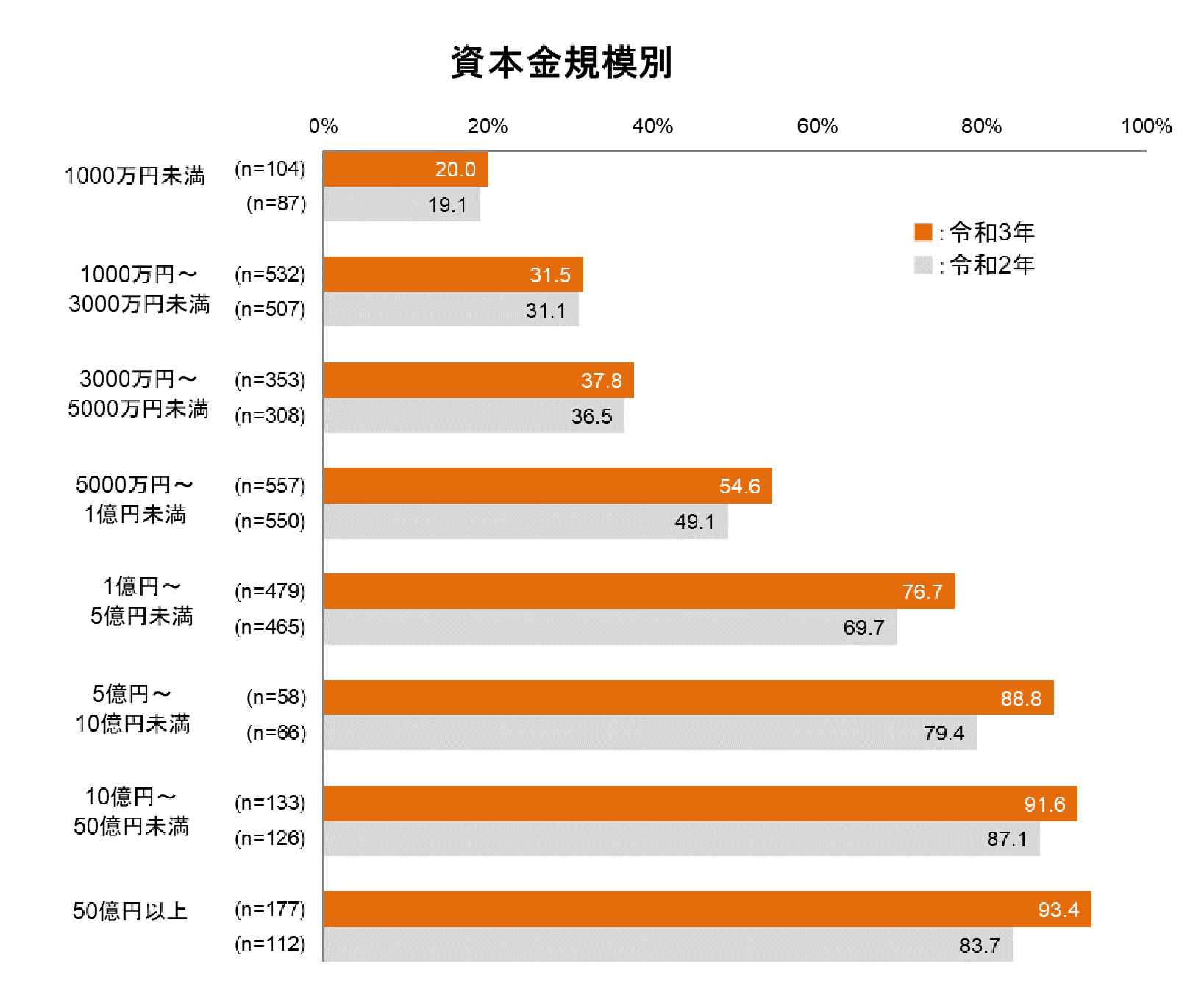

一方、総務省発表の「令和3年度通信利用動向調査の結果」を見ると、中堅・大手企業に比べ、中小企業ではまだクラウドサービスの利用率は低いことが覗えます。

図表4-2 産業別・資本金規模別クラウドサービスの利用状況

出典:総務省PDF「令和3年通信利用動向調査の結果」

コロナ禍においても、テレワークの推奨でクラウド化を進めた企業が急増したものの、中小企業におけるテレワーク実施率はピーク時でも50%程度に留まっており、まだ本格的に着手できていない企業は比較的多いと考えられます。

このような状況には、「現状維持」へのバイアスが強く作用している可能性があります。例えば、サーバーやパソコンなどのハード機材は、寿命といわれる年数を超えても無難に使えることが多いため、「業務ソフトのサポート終了時にバージョンアップする方が煩わしくない」という声もよく聞かれます。

また、クラウドサービスには次のようなデメリットも懸念されており、このような不安・心配がクラウド移行の意欲を鈍らせる要因にもなっているようです。

<クラウドサービスのデメリット>

- オンプレミスのようなカスタマイズができない

- サービスによっては自社に必要な機能が備わっていない

- 他の社内システムと連携ができない(しづらい)

- セキュリティ強度を自社でコントロールできない

- システム障害などトラブルが発生したらサービスが停止する可能性がある

しかし、このような不安や心配は、クラウドサービスの選び方次第で解消できます。

例えば奉行クラウドの場合、業務に必要な機能が網羅的に標準装備されているため、導入後に「必要な機能がない」と慌てることはありません。汎用性の高いクラウドサービスのため、標準的な業務を遂行している企業であれば、充分に業務の効率化に貢献できます。また、あらゆるシステムとの連携性も追求しており、API連携やCSV連携など、社内の既存システムのデータとも容易く連携できます。

さらに奉行クラウドは、世界トップレベルのセキュリティを誇るMicrosoft Azureを採用しトータル管理しており、利用料だけで安心・安全に業務を遂行できる環境が手に入ります。システム障害が発生した際も、耐震性に優れ、防災対策がなされた国内のデータセンターでバックアップをとっているため、万が一の場合も安心です。

このように、クラウドサービスも選び方次第で、オンプレの業務システム以上の業務効率を追求できます。

クラウドサービスの利用料はなぜ高く感じるのか?

〜目先の経費だけでなくトータルコストで正しい比較をしよう

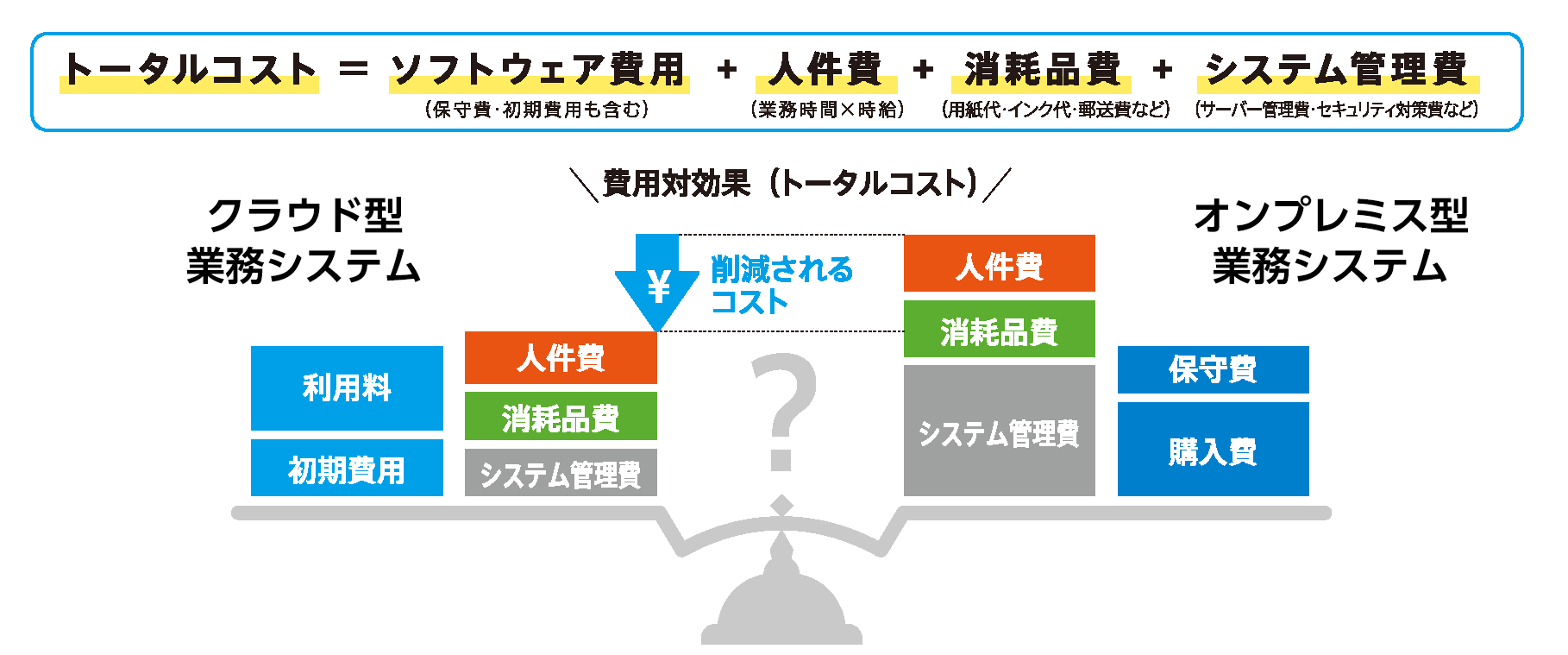

業務システムのクラウド化を踏みとどまる要因には、「コストの違い」も考えられます。

オンプレの業務システムは、業務ソフトの購入費以外にも、導入時にサーバーやネットワーク装置などのハード機材、回線工事なども必要なため、初期費用が高くなります。しかし、一度導入すればランニングコストは保守費用だけとなるため、クラウドサービスの利用料のほうが高く感じられがちです。

しかし実は、クラウドサービスの利用料には業務ソフトの利用料だけでなく、サーバーやデータセンターなどのインフラ利用料、ミドルウェアの利用料、セキュリティや保守サポート料金なども含まれています。

つまり、クラウドサービスの利用料とオンプレの業務ソフト購入費では、正確なコスト比較にはならず、かといって、ランニングコストとしても正確なコスト比較にはならないのです。

自社にとってどちらがより建設的な選択かを判断するには、オンプレの業務システムの利用に際して発生するハードウェア購入費や保守費・人件費なども加味し、オンプレとクラウドの総合的な費用対効果を踏まえてトータルコストで比較することが必要です。

また、ベンダーによってクラウド利用料に開きがあるのは、セキュリティ体制やサポートサービスなど付随するサービスの内容によるところが大きいと言えます。

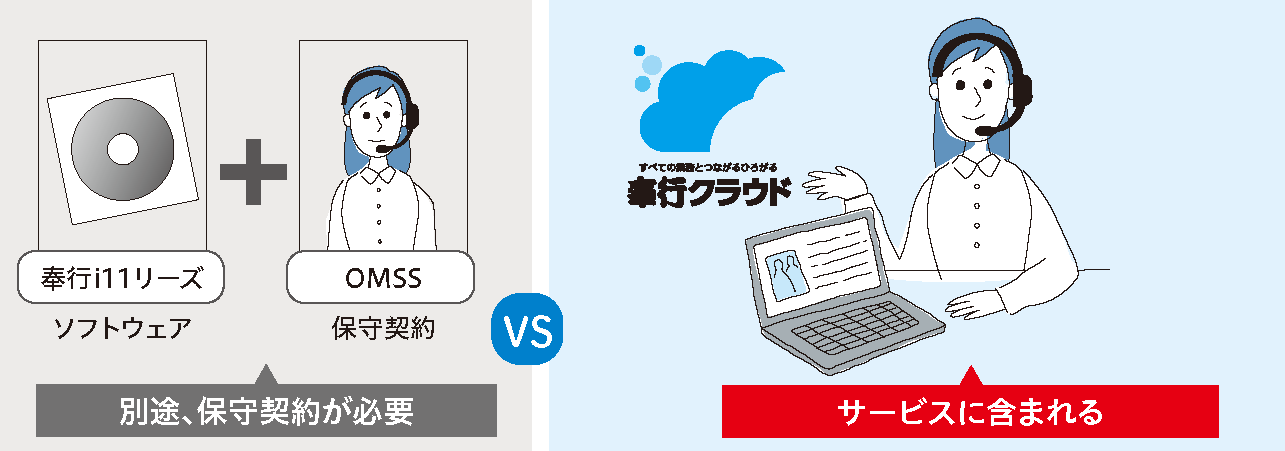

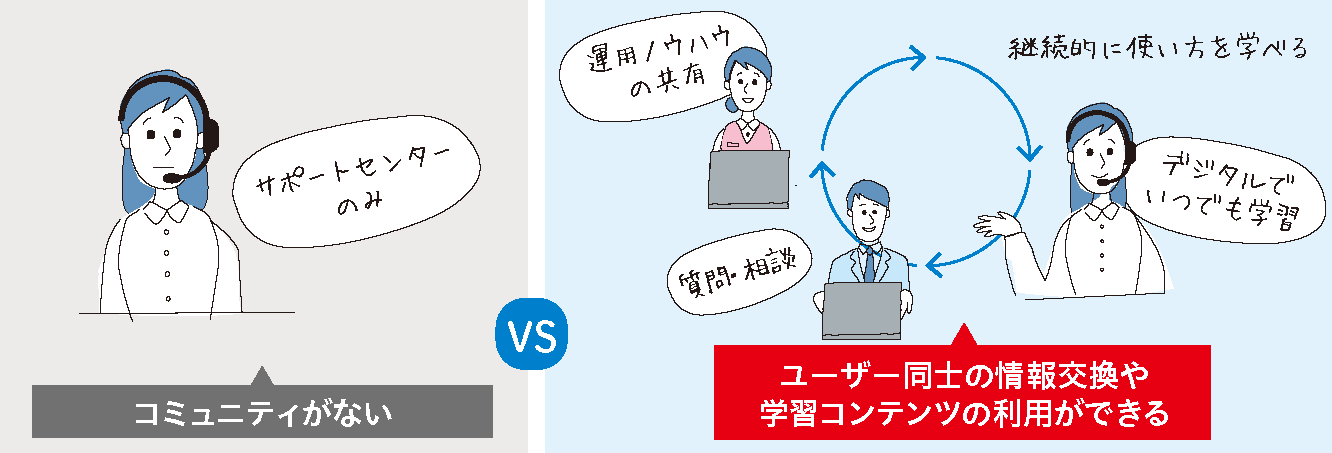

例えば奉行クラウドの場合、業務ソフトの提供はもちろん、バックアップデータの保全、サーバー・OSのメンテナンス、セキュリティ、バージョンアップ、サポートサービス、コミュニティサロンがオールインワンとなったサービスです。オンプレの奉行シリーズでは保守契約が別途必要でしたが、奉行クラウドではサポートサービスが利用料の中に含まれるため、別途契約の必要はありません。

また、導入時の設定ガイド動画や活用方法の紹介動画、使い方のアドバイスなども標準提供しており、奉行クラウドを利用する業務担当者同士で情報共有できるコミュニティサイトも用意しています。同じ悩みを他社の担当者と情報交換しながら、機能の効果的な使い方など、実務に合わせたノウハウを学べるようになっています。

このように、サーバー環境や業務ソフト利用以外に、どのようなサービスが含まれるのかによっても利用料は変わります。目に見えるコストだけでなく、サービス内容もしっかりと吟味すれば、本当に自社に合うクラウドサービスを選びやすくなるでしょう。

おわりに

業務担当者にとって喫緊の課題であるインボイス制度や電子帳簿保存法への対応では、業務のデジタル化によって劇的に好転することが明白です。近年は頻繁に法改正も行われており、タイミング良く対応できる環境を整備するためにも、業務システムをクラウド化することは企業経営にとって必須と言えます。

世界的に見ても、クラウド化の波は今後ますます高まっていくと予想されています。この波に乗り遅れないよう、オンプレとクラウドの違いを正しく理解し、自社に合ったサービスが提供されるクラウドサービスに切り替えてみてはいかがでしょうか。

オンプレ型業務システムのスムーズなクラウド化を支援します

関連リンク

-

すべての業務とつながるひろがる

シェアNo.1業務クラウド「奉行クラウド」

-

ひとりひとりの業務の無駄をゼロに。従業員の働き方改革を実現する

「奉行クラウドEdge」

-

あらゆるサービスやデータと繋がる

中堅・上場企業向け国産 SaaS ERP奉行V ERPクラウド

こちらの記事もおすすめ

OBC 360のメルマガ登録はこちらから!

![公認会計士に聞く!<br>[2027年施行]新リース会計基準の会計処理|借手が押さえておきたいポイントとは](https://www.obc.co.jp/hubfs/360/img/article/pic_post435_thumb.png)